Электронное зажигание что такое: Электронное зажигание — Википедия – Система зажигания — Википедия

- 08.10.2020

Зажигание CDI: принцип работы

Зажигание CDI — особая электронная система, которая была прозвана конденсаторным зажиганием. Поскольку коммутационные функции в узле выполняет тиристор, то такую систему также нередко называют тиристорной.

История создания

Принцип работы данной системы строится на использовании разряда конденсатора. В отличие от контактной системы, в зажигании CDI не используется принцип прерывания. Несмотря на это, контактная электроника обладает конденсатором, основная задача которого — устранение помех и увеличение интенсивности образования искр на контактах.

Отдельные элементы системы зажигания CDI предназначаются для накопления электроэнергии. Впервые такие устройства были созданы более пятидесяти лет назад. В 70-х годах двигатели роторно-поршневого типа стали комплектоваться мощными конденсаторами и устанавливаться на транспортные средства. Такой тип зажигания во многом схож с системами накопления электроэнергии, но при этом обладает и своими особенностями.

Как работает зажигание CDI?

Принцип работы системы строится на использовании постоянного тока, неспособного преодолевать первичную обмотку катушки. К катушке подключён заряженный конденсатор, в котором и накапливается весь постоянный ток. В большинстве случаев в подобной электронной схеме довольно высокое напряжение, достигающее нескольких сотен Вольт.

Конструкция

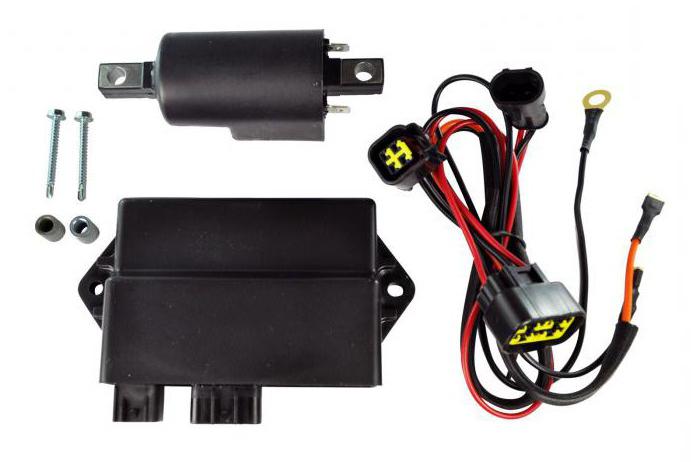

Электронное зажигание CDI состоит из различных деталей, среди которых обязательно имеется преобразователь напряжения, действие которого направлено на зарядку накопительных конденсаторов, сами накопительные конденсаторы, электроключ и катушка. В качестве электроключа могут использоваться как транзисторы, так и тиристоры.

Недостатки системы зажигания конденсаторным разрядом

Устанавливаемое на автомобили и скутеры зажигание CDI обладает несколькими недостатками. К примеру, создатели слишком усложнили его конструкцию. Вторым минусом можно назвать короткий по длительности уровень импульса.

Достоинства системы CDI

Конденсаторное зажигание обладает и своими преимуществами, в числе которых — крутой фронт высоковольтных импульсов. Данная характеристика особенно важна в тех случаях, когда проводится установка CDI зажигания на «ИЖ» и прочие марки отечественных мотоциклов. Свечи такого транспорта зачастую заливаются большим количеством топлива из-за неправильно настроенных карбюраторов.

Для функционирования тиристорного зажигания не требуется использования дополнительных источников, генерирующих ток. Такие источники, к примеру аккумуляторная батарея, требуются только для завода мотоцикла при помощи кик-стартёра или электростартёра.

Система зажигания CDI пользуется немалой популярностью и зачастую устанавливается на скутеры, бензопилы и мотоциклы иностранных брендов. Для отечественного мотопрома её почти не использовали. Несмотря на это, можно встретить зажигание CDI на «Яве», автомобилях марок ГАЗ и ЗИЛ.

Принцип работы электронного зажигания

Диагностика системы зажигания CDI очень простая, как и принцип её работы. Состоит она из нескольких основных деталей:

- Выпрямительный диод.

- Заряжаемый конденсатор.

- Катушка зажигания.

- Коммутирующий тиристор.

Схема системы может варьироваться. Принцип работы строится на зарядке через выпрямительный диод конденсатора и его последующем разряде на повышающий трансформатор посредством тиристора. На выходе трансформатора образуется напряжение в несколько килоВольт, что приводит к тому, что между электродами свечи зажигания пробивает воздушное пространство.

Весь механизм, установленный на двигателе, заставить функционировать на практике несколько сложнее. Двухкатушечная конструкция зажигания CDI — классическая схема, которая впервые была использована на мопедах «Бабетта». Одна из катушек — низковольтная — отвечает за управление тиристором, вторая, высоковольтная, является заряжающей. При помощи одного провода обе катушки подключаются на массу. Ко входу 1 подводится выход заряжающей катушки, ко входу 2 — выход датчика тиристора. Свечи зажигания подключаются к выходу 3.

Искра современными системами подаётся при достижении порядка 80 вольт на входе 1, в то время как оптимальным напряжением считается 250 вольт.

Разновидности схемы CDI

В качестве датчиков тиристорного зажигания может использоваться датчик Холла, катушка или оптрон. К примеру, в скутерах «Сузуки» используется схема CDI с минимальным количеством элементов: открытие тиристора в ней осуществляется снимаемой с заряжающейся катушки второй полуволной напряжения, в то время как первая полуволна заряжает конденсатор через диод.

Зажигание с прерывателем, установленное на двигателе, не комплектуется катушкой, которую можно было бы использовать в качестве заряжающей. В большинстве случаев на таких моторах устанавливают повышающие трансформаторы, которые поднимают до необходимого уровня напряжение низковольтной катушки.

Авиамодельные двигатели не комплектуются магнитом-ротором, поскольку требуется максимальная экономия как габаритов, так и веса агрегата. Нередко на вал двигателя крепят небольшой магнит, рядом с которым размещают датчик Холла. Преобразователь напряжения, повышающий 3–9 В батарейки до 250 В, заряжает конденсатор.

Снятие обеих полуволн с катушки возможно только при использовании диодного моста вместо диода. Соответственно, это позволит увеличить ёмкость конденсатора, что приведёт к усилению искры.

Настройка угла опережения зажигания

Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.

В системах с датчиками корректируется их положение.

Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе. Самым точным способом определения УОЗ является использование автомобильного стробоскопа. Искрообразование происходит в определённом положении ротора, которое отмечается на статоре и роторе. К высоковольтному проводу катушки зажигания крепится провод с зажимом от включённого стробоскопа. После этого заводится двигатель, и метки подсвечиваются стробоскопом. Положение датчика меняется до тех пор, пока все метки не совпадут друг с другом.

Неисправности системы

Катушки системы зажигания CDI крайне редко выходят из строя, несмотря на расхожее мнение. Основные неполадки связаны со сгоранием обмоток, повреждением корпуса либо внутренними обрывами и замыканиями проводов.

Единственная возможность вывести катушку из строя — запустить двигатель без подключения к нему массы. В таком случае пусковой ток проходит на стартер через катушку, которая не выдерживает и лопается.

Диагностика системы зажигания

Проверка исправности системы CDI — довольно простая процедура, с которой может справиться каждый авто- или мотовладелец. Вся процедура диагностики состоит из замера напряжения подаваемого на катушку питания, проверки массы, подведённой к двигателю, катушке и коммутатору, и проверки целостности проводки, подводящей к потребителям системы ток.

Появление искры на свече двигателя напрямую зависит от того, поступает ли на катушку с коммутатора питание или нет. Ни один электрический потребитель не сможет работать без должного питания. Проверка в зависимости от полученного результата либо продолжается, либо заканчивается.

Итоги

- Отсутствие искры при поступающем на катушку питании требует проверки высоковольтной цепи и массы.

- Если высоковольтная цепь и масса полностью исправны, то проблемы, вероятнее всего, с самой катушкой.

- При отсутствии напряжения на клеммах катушки проводятся его замеры на коммутаторе.

- При наличии на клеммах коммутатора напряжения и его отсутствии на клеммах катушки причина, вероятнее всего, в том, что на катушке отсутствует масса либо провод, объединяющий катушку и коммутатор, оборван — обрыв необходимо отыскать и устранить.

- Отсутствие напряжения на коммутаторе говорит о неисправностях генератора, самого коммутатора либо индукционного датчика генератора.

Методика проверки катушки системы зажигания CDI может применяться не только для мототранспорта, но и для любых других транспортных средств. Процесс диагностики несложен и заключается в пошаговой проверке всех деталей системы зажигания с определением конкретных причин неполадок. Отыскать их довольно просто при наличии необходимых знаний о строении и принципе работы зажигания CDI.

Электронное зажигание для автомобиля

В данной статье расскажем про электронное зажигание для автомобиля. Покажем схему электронного зажигания.

В 90-е годы у меня был автомобиль ВАЗ-2101, Фиатовской сборки, который мне достался от моего деда. Качество автомобиля было таким, что после перегрева двигателя с лопанием компрессионных колец и 90 километрового возвращения до дома, при капитальном ремонте этого двигателя даже не потребовалась расточка блока цилиндров. Поверхности цилиндров при 200 000 пробеге были идеальными. При расходе 7 литров на 100 километров пути, на трассе моей «копейке» не хватало пятой передачи. Один был существенный недостаток – канифолила мозги контактная система зажигания. Уж слишком часто нагорали контакты прерывателя. Покопавшись в радиолюбительской литературе я нашел то, чего моей «ласточке» не хватало – схему электронного зажигания. После установки этой схемы на автомобиль, расход уменьшился до 6,5 литров на 100 километров пути, а проблем с перебоями зажигания не стало. Я давно уже пересел на японца, а вот мой отец – фанат «классики» никогда от неё не отказывался. А сколько по стране ещё бегает Жигулёнков? Схему электронного зажигания, которую я собирал на свою «копейку», я давно уже потерял, но нашёл другую схему, которая почти не отличалась от моей. После некоторой доработки, я собрал для отца предлагаемую ниже схему и что замечательно, у него расход топлива тоже упал приблизительно на 0,5 литра.

Предлагаемая схема электронного зажигания предназначена для установки на автомобили только с контактной системой зажигания.

Схема, установленная к стандартной системе контактного зажигания, имеет следующие преимущества:

- не обгорают контакты прерывателя;

- предусмотрена схема защиты катушки зажигания от возможного сгорания в результате длительного включения зажигания без вращения двигателя;

- искра формируется в колебательном режиме, другими словами формируется несколько коротких импульсов, что улучшает качество сгорания паров бензина в цилиндрах ДВС.

Рассмотрим работу схемы электронного зажигания:

При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1, VT2 и VT3. При закрывании VT3 возникает искра. С3 немного сглаживает пик импульса высокого напряжения появляющегося между коллектором и эмиттером VT3, защищая его от пробоя. Когда в результате самоиндукции катушки зажигания и заряда С3 напряжение между коллектором и эмиттером достигнет порядка 230 вольт, происходит первичный пробой диода VD3. В результате этого, ток снова пойдёт через первичную обмотку катушки. С3 обеспечивает кратковременную задержку закрывания диода VD3, позволяя насытиться катушке зажигания. Когда диод закрывается, возникает вторая искра, которая немного слабее первой. Процесс образования искры имеет затухающий характер, может повториться несколько раз, и зависит от напряжения пробоя диода VD3 и емкости конденсатора С3. Длительность каждого импульса искрообразования короче, чем один импульс стандартной системы зажигания, а общая длительность пачки импульсов зажигания больше. В результате этого происходит многократное воспламенение паров топлива, без уменьшения срока службы свечей зажигания. Топливо сгорает лучше, уменьшается нагар свечей, что в свою очередь снижает расход бензина.

При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1, VT2 и VT3. При закрывании VT3 возникает искра. С3 немного сглаживает пик импульса высокого напряжения появляющегося между коллектором и эмиттером VT3, защищая его от пробоя. Когда в результате самоиндукции катушки зажигания и заряда С3 напряжение между коллектором и эмиттером достигнет порядка 230 вольт, происходит первичный пробой диода VD3. В результате этого, ток снова пойдёт через первичную обмотку катушки. С3 обеспечивает кратковременную задержку закрывания диода VD3, позволяя насытиться катушке зажигания. Когда диод закрывается, возникает вторая искра, которая немного слабее первой. Процесс образования искры имеет затухающий характер, может повториться несколько раз, и зависит от напряжения пробоя диода VD3 и емкости конденсатора С3. Длительность каждого импульса искрообразования короче, чем один импульс стандартной системы зажигания, а общая длительность пачки импульсов зажигания больше. В результате этого происходит многократное воспламенение паров топлива, без уменьшения срока службы свечей зажигания. Топливо сгорает лучше, уменьшается нагар свечей, что в свою очередь снижает расход бензина.

В случае длительно замкнутых контактов прерывателя, конденсатор С1 постепенно заряжается через замкнутые контакты, ток через конденсатор убывает, соответственно и транзисторы плавно закрываются, защищая катушку зажигания от возможного перегрева.

Элементы схемы: Резисторы – любые, на мощность не ниже указанной на схеме. Их номиналы могут отличаться от указанных на схеме на 20%, схема будет работать надёжно. Электролитические конденсаторы любого типа, на напряжение не ниже указанного на схеме. Диод VD1 — любой маломощный импульсный. Диод VD2 – любой маломощный выпрямительный. Диод VD3 используется и как защитный диод в цепи коллектор-эмиттер транзистора VT3, и как стабилитрон. Обратное напряжение пробоя диода VD3 равное 200…250 вольтам определяет скорость и амплитуду повторных импульсов зажигания, поэтому в качестве VD3 применимы мощные импульсные диоды 2Д213А, 2Д213Б, 2Д231 с любым индексом, 2Д245Б, или два последовательно соединённых 2Д213В. Возможно подобрать диод и другого типа, но с не худшими параметрами и указанным обратным напряжением. Транзистор VT1 – типа КТ361Б,В,Г, или КТ3107 с любой буквой. Транзистор VT2 – типа КТ315Б,Г,Е,Н, или КТ3102 с любой буквой. Транзистор VT3 – типа 2Т812А (КТ812А), можно использовать КТ912А, или КТ926А.

Прошу обратить внимание, что плюсовой вывод катушки не отключается от общего плюса системы зажигания, как может показаться на схеме, а лишь питание схемы осуществляется от 12 вольт, имеющимися на катушке зажигания. Разрывается только цепь «прерыватель — катушка зажигания». Как это реализуется изображено на следующих рисунках. На первом изображена стандартная схема зажигания, на втором — подключение схемы электронного зажигания.

Для подключения схемы электронного зажигания необходимо разорвать чёрный провод идущий от прерывателя к катушке зажигания. Прерыватель подключить на вход схемы электронного зажигания, а вывод катушки — к коллектору транзистора. Конденсатор висящий на прерывателе можно оставить, а лучше выкинуть, он почти не влияет на работу схемы. Никакие другие цепи «стандартного» зажигания не разрывают и не переключают. Необходимо только запитать схему зажигания: минус — это корпус авто, а плюс взять от другого контакта катушки зажигания (на рисунке — сине-чёрный провод). Все изменения изображены на рисунке красным цветом.

Вся схема собрана на маленькой плате размерами 3,5 х 5,0 см, помещённой в алюминиевый корпус размерами 4,0 х 6,5 х 2,5 см. Транзистор расположен непосредственно на корпусе через слюдяную прокладку. Важно обеспечить изоляцию коллектора транзистора от корпуса автомобиля (нуля). После сборки, для уменьшения расхода топлива, может понадобиться небольшая регулировка угла опережения зажигания.

Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?

Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.

История

В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.

Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.

Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]

Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.

В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.

Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.

Схемы с электронным зажиганием разделяются на:

- с наличием контактов прерывателя

- бесконтактные

Магнето

- Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.

Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.

Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.

Батарейное зажигание

Классическая (контактная) батарейная система зажиганияВторой, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.

Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.

Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.

Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.

Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.

Принцип действия

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.

От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.

Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).

Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.

Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)

На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).

Электронное зажигание

Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.

В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.

Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.

Системы с накоплением энергии в индуктивности

Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.

Системы с накоплением энергии в ёмкости

Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.

Принципиальная схема транзисторного электронного контактного зажигания.При размыкании контактов прерывателя S1 электронная схема формирует импульс электрического тока в первичной обмотке катушки зажигания

- Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.

Момент зажигания

Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).

Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.

Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.

Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).

Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, еще не приводящего к детонации при разгоне.

Узлы системы зажигания

Бесконтактная электронная система зажигания; распределитель совмещён с катушкой зажигания, виден вакуумный регулятор и высоковольтные провода со свечными наконечниками.Датчик момента искрообразования

В старых двигателях использовался вращающийся кулачок и контактная группа (прерыватель), разрывающая цепь при определённом положении вала. Это упрощало низковольтную электрическую схему системы зажигания до двух проводов — от аккумулятора до катушки, и от катушки до прерывателя. Недостатком этой системы была низкая надёжность контактов прерывателя и параллельно им подключенного конденсатора (возможно, самое ненадёжное место в двигателе как целом), уязвимость контактов для нагара и влаги.

С развитием электроники от прерывателя отказались, заменив его бесконтактными датчиками — индуктивными, оптическими, либо наиболее распространёнными датчиками Холла, основанными на эффекте изменения проводимости полупроводника в магнитном поле. Преимущество бесконтактных схем — отсутствие необходимости в периодическом обслуживании, — за исключением замены свечей зажигания. В таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Отсюда происходит название такого варианта: «бесконтактное электронное зажигание». Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».

На советских лодочных[2] и мотоциклетных[3] двигателях бесконтактное электронное зажигание применялось с 1970-х годов; на автомобилях — начиная с ВАЗ-2108 (1984).

В современных автомобилях на его смену пришли датчик положения коленвала и датчик фаз. Точный момент искрообразования вычисляется электронным блоком управления в зависимости от показаний многих иных датчиков (датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.

Центробежный регулятор

Центробежный регулятор — устройство, изменяющее положение шторки бесконтактного датчика или кулачка контактного (а значит, и момент зажигания) в зависимости от оборотов двигателя.

Состоит из грузиков (обычно — двух), которые, с увеличение оборотов двигателя, расходятся, преодолевая сопротивление пружинок, поворачивая при этом часть вала со шторкой или кулачком вперёд (увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).

Вакуумный регулятор

Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. На прерывателе разрежение воздействует на мембрану, которая, преодолевая сопротивление пружины, сдвигает датчик (контакты прерывателя) навстречу движению кулачка (шторок), то есть, увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).

Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.

Катушка зажигания

Схема включения двухискровой катушки зажиганияКатушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. «модуль зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания, либо отдельные катушки устанавливаются непосредственно на каждую свечу; при этом, катушки выполнены в виде надеваемых на свечи наконечников, конструктивно объединяющих собственно высоковольтный трансформатор и силовой ключ управления, что позволяет отказаться также и от высоковольтных проводов. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с четным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».

Распределитель зажигания

Прерыватель-распределитель в сбореРаспределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала. Состоит из подвижного контакта (бегунка) и крышки, к которой подключаются один высоковольтный провод от катушки и несколько — далее к свечам.

Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.

В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода соединяют катушку зажигания с центральным контактом крышки распределителя и боковые контакты распределителя со свечами зажигания. Если двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.

В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.

Свеча зажигания

Свеча зажигания вворачивается в головку цилиндра (или в головку блока цилиндров), к контактному выводу при помощи наконечника подключается высоковольтный провод. Через воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. Также существуют системы зажигания бензиновых двигателей с двумя свечами, и, соответственно, двумя катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя. Также повышается надёжность системы.

Неисправности системы зажигания

Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:

- Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».

- Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). Может быть следствием слабой энергии импульса или повреждением изоляции высоковольтных частей системы (искра сбегает).

- Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).

- Замасливание свечей. Возникает при попытке запуска в мороз совершенно холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Если такое уже возникло, то единственный способ ремонта — выворачивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щеткой, а также прокаливание. Для предотвращения предлагается перед запуском дернуть шнуровой стартер 10-15-20 раз (в зависимости от температуры), не пользуясь подсосом. Это приводит к разогреву двигателя компрессией. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.

Большинство узлов системы зажигания неремонтопригодны и в случае отказа заменяются на исправные. Наиболее часто выходящие из строя узлы:

- Контакты механического прерывателя, если он есть — срок службы большой, но требует достаточно частой периодической зачистки контактов и регулировки зазора.

- Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.

- Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).

- Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.

- Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.

- Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.

Примечания

Ссылки

Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?

Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.

История

В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.

Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.

Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]

Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.

В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.

Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.

Схемы с электронным зажиганием разделяются на:

- с наличием контактов прерывателя

- бесконтактные

Магнето

- Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.

Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.

Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.

Батарейное зажигание

Классическая (контактная) батарейная система зажиганияВторой, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.

Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.

Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.

Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.

Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.

Принцип действия

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.

От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.

Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).

Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.

Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)

На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).

Электронное зажигание

Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.

В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.

Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.

Системы с накоплением энергии в индуктивности

Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.

Системы с накоплением энергии в ёмкости

Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.

Принципиальная схема транзисторного электронного контактного зажигания.При размыкании контактов прерывателя S1 электронная схема формирует импульс электрического тока в первичной обмотке катушки зажигания

- Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.

Момент зажигания

Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).

Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.

Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.

Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).

Как «позднее зажигание», так и «раннее зажигание» (относительно оптимального) приводит к падению мощности двигателя и снижению экономичности из-за снижения КПД, а также избыточному нагреву и нагрузкам на детали двигателя. «Раннее зажигание», кроме того, приводит к сильной детонации, особенно при резком нажатии на педаль газа. Регулировка опережения зажигания на автомобилях обычно заключается в выставлении наиболее раннего момента зажигания, еще не приводящего к детонации при разгоне.

Узлы системы зажигания

Бесконтактная электронная система зажигания; распределитель совмещён с катушкой зажигания, виден вакуумный регулятор и высоковольтные провода со свечными наконечниками.Датчик момента искрообразования

В старых двигателях использовался вращающийся кулачок и контактная группа (прерыватель), разрывающая цепь при определённом положении вала. Это упрощало низковольтную электрическую схему системы зажигания до двух проводов — от аккумулятора до катушки, и от катушки до прерывателя. Недостатком этой системы была низкая надёжность контактов прерывателя и параллельно им подключенного конденсатора (возможно, самое ненадёжное место в двигателе как целом), уязвимость контактов для нагара и влаги.

С развитием электроники от прерывателя отказались, заменив его бесконтактными датчиками — индуктивными, оптическими, либо наиболее распространёнными датчиками Холла, основанными на эффекте изменения проводимости полупроводника в магнитном поле. Преимущество бесконтактных схем — отсутствие необходимости в периодическом обслуживании, — за исключением замены свечей зажигания. В таком случае, для выдачи резкого фронта/спада напряжения на катушку необходима электронная схема, делающая это на основании сигнала с датчика. Отсюда происходит название такого варианта: «бесконтактное электронное зажигание». Электронная схема обычно исполнена в виде единого; зачастую — неремонтопригодного узла, известного в просторечии как «коммутатор».

На советских лодочных[2] и мотоциклетных[3] двигателях бесконтактное электронное зажигание применялось с 1970-х годов; на автомобилях — начиная с ВАЗ-2108 (1984).

В современных автомобилях на его смену пришли датчик положения коленвала и датчик фаз. Точный момент искрообразования вычисляется электронным блоком управления в зависимости от показаний многих иных датчиков (датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки и т. п.) и в зависимости от режима движения и работы двигателя.

Центробежный регулятор

Центробежный регулятор — устройство, изменяющее положение шторки бесконтактного датчика или кулачка контактного (а значит, и момент зажигания) в зависимости от оборотов двигателя.

Состоит из грузиков (обычно — двух), которые, с увеличение оборотов двигателя, расходятся, преодолевая сопротивление пружинок, поворачивая при этом часть вала со шторкой или кулачком вперёд (увеличивая опережение зажигания при увеличении оборотов).

Вакуумный регулятор

Вакуумный регулятор — устройство, изменяющее положение датчика относительно начального (а, значит, и момент зажигания) в зависимости от разрежения во впускном коллекторе, то есть от степени открытия дроссельных заслонок и оборотов двигателя. Обычно включает в себя шланг от узла прерывателя/датчика до карбюратора или впускного коллектора. На прерывателе разрежение воздействует на мембрану, которая, преодолевая сопротивление пружины, сдвигает датчик (контакты прерывателя) навстречу движению кулачка (шторок), то есть, увеличивая опережение зажигания при большом разрежении во впускном коллекторе (в этом случае смесь горит дольше, это режимы малых нагрузок при высоких оборотах двигателя).

Центробежный и вакуумный регуляторы позволяют добиться оптимального момента зажигания во всех режимах работы двигателя. В современных двигателях они уже не используются, — поскольку задача определения оптимального момента искрообразования переложена на микропроцессор (в электронном блоке управления, или контроллере), учитывающий в вычислениях также положение дросселей, обороты двигателя, сигналы датчика детонации и т. п.

Катушка зажигания

Схема включения двухискровой катушки зажиганияКатушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий фронт/спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс. В одноцилиндровых двигателях (лодочные, мотоциклетные) используется по одной катушке на каждый цилиндр, соединённой со свечой высоковольтным проводом. В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами (т. н. «модуль зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания, либо отдельные катушки устанавливаются непосредственно на каждую свечу; при этом, катушки выполнены в виде надеваемых на свечи наконечников, конструктивно объединяющих собственно высоковольтный трансформатор и силовой ключ управления, что позволяет отказаться также и от высоковольтных проводов. Нередко — в случае большеобъёмных двигателей или двигателей, работающих на обеднённых смесях, — используют двух- или многоточечный по́джиг для уменьшения фазы горения смеси или для повышения надёжности (авиадвигатели). В этом случае устанавливается либо два комплекта катушек зажигания и распределителей, либо используется схема с индивидуальными катушками (например, двигатели Honda серии LxxA). Также, в двигателях с четным числом цилиндров часто применяется схема с двухискровой катушкой зажигания, содержащей выводы от обоих концов высоковольтной обмотки и соответственно питающей две свечи зажигания, находящихся в цилиндрах, циклы в которых сдвинуты друг относительно друга так, чтобы ненужная в данный момент искра попадала на такт выпуска или продувки. Преимущество: позволяет упростить схему зажигания; причём, в случае двухцилиндровых двигателей — кардинально. Двухискровые катушки зажигания применяются на автомобилях «Ока», мотоциклах «Днепр».

Распределитель зажигания

Прерыватель-распределитель в сбореРаспределитель зажигания (обиходное название — «трамблёр») — высоковольтный переключатель, бегунок которого получает вращение от распределительного вала двигателя, подключает катушку зажигания к нужной в данный момент свече. Обычно исполняется в одном корпусе и на одном валу с прерывателем/датчиком положения вала. Состоит из подвижного контакта (бегунка) и крышки, к которой подключаются один высоковольтный провод от катушки и несколько — далее к свечам.

Вполне надёжен, но требует периодической чистки; также, трещины крышки часто приводят к неработоспособности двигателя, — особенно во влажную погоду. Бегунок имеет тенденцию к подгоранию.

В современных двигателях распределитель не используется, уступив место модулям зажигания, использующим отдельные катушки для отдельных групп свечей, или катушкам установленным непосредственно на свечи.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода соединяют катушку зажигания с центральным контактом крышки распределителя и боковые контакты распределителя со свечами зажигания. Если двигатель одноцилиндровый или применяется двухискровая катушка зажигания — тогда провод идёт от катушки непосредственно к свече. Высоковольтный провод — это многожильный провод, окружённый многослойной изоляцией, способной выдержать разность потенциалов до 40 киловольт. Характеризуются распределённым активным сопротивлением (порядка нескольких килоом на метр), либо так называемым «нулевым сопротивлением» (порядка нескольких ом на метр). В последнее время стала применяться изоляция из силикона, как более надёжная и долговечная. Также применяются экранированные провода (с металлической оплёткой), например, на автомобилях с радиостанциями для уменьшения радиопомех. На концах высоковольтных проводов находятся наконечники для подключения к катушке зажигания, крышке распределителя и свечам зажигания.

В некоторых современных автомобилях катушки зажигания устанавливаются непосредственно на свечи и высоковольтные провода не используются.

Свеча зажигания

Свеча зажигания вворачивается в головку цилиндра (или в головку блока цилиндров), к контактному выводу при помощи наконечника подключается высоковольтный провод. Через воздушный промежуток между центральным и боковым электродами проскакивает электрическая искра, воспламеняя топливовоздушную смесь. Также существуют системы зажигания бензиновых двигателей с двумя свечами, и, соответственно, двумя катушками на каждый цилиндр (или двумя магнето, как на авиационных поршневых двигателях). Две свечи на цилиндр применяются, исходя из соображений сокращения длины пробега фронта горения в цилиндре, что позволяет немного сдвинуть момент зажигания в раннюю сторону, и получить немного бо́льшую отдачу от двигателя. Также повышается надёжность системы.

Неисправности системы зажигания

Все неисправности систем зажигания можно разделить на категории:

- Неправильная регулировка и/или неисправность центробежного и/или вакуумного регулятора опережения зажигания (при их наличии), в современных системах — неоптимальная программа электронного блока управления. На практике употребляются термины «раннее зажигание» и «позднее зажигание».

- Периодический пропуск искры в одном или нескольких цилиндрах (в просторечии — перебои). Может быть следствием слабой энергии импульса или повреждением изоляции высоковольтных частей системы (искра сбегает).

- Полное отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах (соответственно двигатель троит или не заводится).

- Замасливание свечей. Возникает при попытке запуска в мороз совершенно холодного двигателя на полностью закрытой воздушной заслонке («включенном подсосе»). Если такое уже возникло, то единственный способ ремонта — выворачивание свечи и очистка электродов от масла бумагой, тряпкой или щеткой, а также прокаливание. Для предотвращения предлагается перед запуском дернуть шнуровой стартер 10-15-20 раз (в зависимости от температуры), не пользуясь подсосом. Это приводит к разогреву двигателя компрессией. В современных инжекторных автомобильных двигателях почти не возникает.

Большинство узлов системы зажигания неремонтопригодны и в случае отказа заменяются на исправные. Наиболее часто выходящие из строя узлы:

- Контакты механического прерывателя, если он есть — срок службы большой, но требует достаточно частой периодической зачистки контактов и регулировки зазора.

- Свечи зажигания. На практике, их меняют превентивно, с некоторой периодичностью, заведомо меньшей, чем средний срок службы свечи до отказа.

- Высоковольтные провода — по причине старения изоляции, высокого передаваемого напряжения и постоянного механического воздействия (соединение неподвижной катушки зажигания и вибрирущего двигателя).

- Катушка (или модуль) зажигания — старение изоляции в обмотках. Замечен больший ресурс маслонаполненных катушек.

- Электронный коммутатор — по причине старения электронных компонентов.

- Прочие компоненты — как правило, рассчитаны на полный срок службы автомобиля и отказывают или в результате нарушения условий эксплуатации (температура, напряжение, загрязнение и т. п.), или по причине низкого качества изготовления. Сюда же относятся и проводка.

Примечания

Ссылки

Система зажигания — это… Что такое Система зажигания?

Систе́ма зажига́ния — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью общей системы электрооборудования.

История

В первых двигателях (например, двигатель Даймлера, а также так называемый полудизель) смесь топлива с воздухом воспламенялась в конце такта сжатия от раскалённой калильной головки — камеры, сообщающейся с камерой сгорания (синоним — калильная трубка). Перед запуском калильную головку надо было разогреть паяльной лампой, далее её температура поддерживалась сгоранием топлива при работе двигателя. В настоящее время по такому принципу работают калильные двигатели, используемые в различных моделях (авиа-, авто-, судомодели). Калильное зажигание в данном случае выигрывает своей простотой и непревзойдённой компактностью.

Дизельные двигатели также не имеют систему зажигания, топливо воспламеняется в конце такта сжатия от сильно нагретого в цилиндрах воздуха.

Не нуждаются в системе зажигания компрессионные карбюраторные двигатели, топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия. Данные двигатели также применяются в моделизме.[1]

Но по-настоящему на бензиновых моторах прижилась искровая система зажигания, то есть система, отличительным признаком которой является воспламенение смеси электрическим разрядом, пробивающем воздушный промежуток между электродами свечи зажигания.

В настоящее время существуют три системы зажигания: с использованием магнето, батарейное зажигание с автомобильным аккумулятором и система зажигания без аккумулятора с использованием мотоциклетного генератора переменного тока.

Можно выделить: схемы без использования радиоэлектронных компонентов («классические») и электронные.

Схемы с электронным зажиганием разделяются на:

- с наличием контактов прерывателя

- бесконтактные

Магнето

- Одной из первых появилась система зажигания на основе магнето.

Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра. В электронных бесконтактных магнето прерыватель отсутствует, имеется управляющая катушка, в нужный момент генерируется управляющий импульс на электронный блок. Транзисторы или тиристоры открывается, ток поступает на высоковольтную катушку. Энергия дополнительно накапливается в конденсаторах или в катушках индуктивности, что повышает мощность искры.

Достоинством магнето является простота, компактность и лёгкость, низкая стоимость, аккумуляторная батарея не нужна. Магнето всегда готово к работе. Применяется в основном на малогабаритной технике — например, на бензопилах, газонокосилках, переносных бензогенераторах и др. Магнето также применялось на поршневых авиационных двигателях.

Батарейное зажигание

Классическая (контактная) батарейная система зажиганияВторой, наиболее распространённой системой является батарейная система зажигания. В этом случае электропитание осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи, а когда двигатель работает — электроэнергию вырабатывает автомобильный генератор, подключенный параллельно аккумулятору.

Последовательно источникам тока подключен выключатель зажигания, прерыватель и первичная обмотка катушки зажигания с добавочным сопротивлением.

Катушка зажигания представляет собой импульсный трансформатор. Основная функция катушки зажигания — трансформирование низкого (12 вольт) напряжения в высоковольтный (десятки тысяч вольт) импульс, способный «пробить» искровой промежуток на свече.

Цепь высокого напряжения — вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, высоковольтные провода и свечи зажигания.

Если двигатель одноцилиндровый — тогда высоковольтный распределитель отсутствует, он также не нужен на двухцилиндровых двигателях при применении двухискровых катушек зажигания. В последнее время становится катушка на каждый цилиндр (что позволяет разместить катушку непосредственно на свече как наконечник и отказаться от высоковольтных проводов) или двухискровая катушка на пару цилиндров.

Принцип действия

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции.

От аккумуляторной батареи при включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя ток низкого напряжения проходит по первичной обмотке катушки зажигания, образуя вокруг неё магнитное поле. Размыкание контактов прерывателя приводит к исчезновению тока в первичной обмотке и магнитного поля вокруг неё. Исчезающее магнитное поле индуктирует во вторичной обмотке высокое напряжение (около 20—25 киловольт). Распределитель поочерёдно подводит ток высокого напряжения к высоковольтным проводам и свечам зажигания, между электродами которых проскакивает искровой заряд, топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется.

Исчезающее магнитное поле пересекает не только витки вторичной, но и первичной обмотки, вследствие чего в ней возникает ток самоиндукции напряжением около 250—300 вольт. Это приводит к искрению и обгоранию контактов, кроме того, замедляется прерывание тока в первичной обмотке, что приводит к уменьшению напряжения во вторичной обмотке. Поэтому параллельно контактам прерывателя подключен конденсатор (как правило, ёмкостью 0,25 мкф).

Последовательно первичной обмотке катушки зажигания включается добавочное сопротивление (или дополнительный резистор). На низких оборотах контакты прерывателя оказываются бо́льшую часть времени в замкнутом состоянии и через обмотку протекает ток, более чем достаточный для насыщения магнитопровода. Избыточный ток бесполезно нагревает катушку. При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.

Зажигание с использованием генератора переменного тока (без аккумуляторов)

На лёгких мотоциклах (например, мотоциклы «Минск», «Восход»), мопедах и подвесных лодочных моторах устанавливаются генераторы переменного тока с самовозбуждением (с вращающимся постоянным магнитом). Одна из статорных обмоток генерирует электроэнергию для свечи зажигания, остальные — для питания электрооборудования транспортного средства (фары, ходовые огни маломерного судна, освещение каюты). Статорная обмотка может быть совмещена с катушкой зажигания, а сам генератор — с узлом прерывателя. Аккумуляторная батарея на транспортном средстве не нужна (но на судне может присутствовать для освещения на стоянке, заряжается генератором на ходу, при работе лодочного мотора).

Электронное зажигание

Блок электронного зажигания, СССР, 1980-е годы. Самостоятельно подключался к «классической» батарейной системе зажигания автомобиля. Тумблером электроннное зажигание могло быть отключено, переменным резистором водитель регулировал опережение зажигания (например, уменьшал при запуске холодного двигателя).Через контакты прерывателя «классической» системы зажигания протекает большой ток, вызывающий их быстрый износ, а также сила тока низкого напряжения зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. После появления полупроводниковых элементов (тиристоров и транзисторов) стали выпускаться электронные системы зажигания, вначале контактные, как дополнение к «классической», затем бесконтактные.

В контактной электронной системе зажигания через прерыватель проходит малый ток, собственно прерыватель вызывает срабатывание электронной схемы коммутатора, формирующей импульс в первичной обмотке катушки зажигания. Благодаря электронным компонентам напряжение в первичной обмотке может быть повышено, при запуске двигателя коммутатор может выдавать несколько импульсов подряд, облегчая воспламенение топливной смеси, водитель может со своего места легко регулировать момент зажигания.

Так, на автомобилях ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и ГАЗ-53 штатно устанавливалась контактно-транзисторная система зажигания. В СССР в продажу поступали блоки электронного зажигания («Ока», «Искра», «Искра-2» и др.), которые автолюбители самостоятельно устанавливали на свои «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи». Блок электронного зажигания мог быть легко отключен при его неисправности.

Системы с накоплением энергии в индуктивности

Системы с накоплением энергии в индуктивности (транзисторные) занимают доминирующее положение в технике. Принцип действия — при протекании электрического тока от внешнего источника через первичную обмотку катушки зажигания катушка запасает энергию в своём магнитном поле, при прекращении этого тока ЭДС самоиндукции генерирует в обмотках катушки мощный импульс, который снимается со вторичной (высоковольтной) обмотки, и подаётся на свечу. Напряжение импульса достигает 20—40 тысяч вольт без нагрузки. Реально, на работающем двигателе напряжение высоковольтной части определяется условиями пробоя искрового промежутка свечи зажигания в конкретном рабочем режиме, и колеблется от 3 до 30 тысяч вольт в типичных случаях. Прерывание тока в обмотке долгие годы осуществлялось обычными механическими контактами, сейчас стандартом стало управление электронными устройствами, где ключевым элементом является мощный полупроводниковый прибор: биполярный или полевой транзистор.

Системы с накоплением энергии в ёмкости

Системы с накоплением энергии в ёмкости (они же «конденсаторные» или «тиристорные», CDI) появились в середине 1970-х годов в связи с появлением доступной элементной базы и возросшим интересом к роторно-поршневым двигателям. Конструктивно они практически аналогичны описанным выше системам с накоплением энергии в индуктивности, но отличаются тем, что вместо пропускания постоянного тока через первичную обмотку катушки к ней подключается конденсатор, заряженный до высокого напряжения (типично от 100 до 400 вольт). То есть обязательными элементами таких систем являются преобразователь напряжения того или иного типа, чья задача — зарядить накопительный конденсатор, и высоковольтный ключ, подключающий данный конденсатор к катушке. В качестве ключа, как правило, используются тиристоры. Недостатком данных систем является конструктивная сложность, и недостаточная длительность импульса в большинстве конструкций, достоинством — крутой фронт высоковольтного импульса, делающий систему менее чувствительной к забрызгиванию свечей зажигания, характерному для роторно-поршневых двигателей.

Принципиальная схема транзисторного электронного контактного зажигания.При размыкании контактов прерывателя S1 электронная схема формирует импульс электрического тока в первичной обмотке катушки зажигания

- Существуют также конструкции, объединяющие оба принципа, и имеющие их достоинства, но, как правило, это любительские или экспериментальные конструкции, отличающиеся высокой сложностью изготовления.

Момент зажигания

Важнейшим параметром, определяющим работу системы зажигания, является так называемый момент зажигания, — то есть время, в которое система поджигает искровым разрядом сжатую рабочую смесь. Определяется момент зажигания как положение коленвала двигателя в момент подачи импульса на свечу опережением относительно верхней мёртвой точки в градусах (типично от 1 градуса до 30).

Это связано с тем, что для сгорания рабочей смеси в цилиндре требуется некоторое время (скорость распространения фронта пламени около 20-30 м/с). Если поджигать смесь в положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), смесь будет сгорать уже на такте расширения и частично на выпуске и не обеспечит эффективного давления на поршень (попросту говоря, догоняя поршень, вылетит в выхлопную трубу). Поэтому (оптимальный) момент зажигания подбирают таким образом (опережают относительно ВМТ), чтобы максимальное давление сгоревших газов приходилось на ВМТ.

Оптимальный момент (опережения) зажигания зависит от скорости движения поршня (оборотов двигателя), степени обогащения/обеднения смеси и немного от фракционного состава топлива (влияет на скорость горения смеси). Для автоматического приведения момента зажигания к оптимальному применяются центробежный и вакуумный регуляторы, или электронный блок управления.

Следует отметить, что на нагрузочных режимах в бензиновых двигателях при оптимальных (по скорости горения смеси) углах зажигания часто возникает детонация (взрывное горение смеси), поэтому, для её избежания, реальный угол опережения зажигания делают чуть больше, до порога возникновения детонации (подводом начального угла опережения вручную, или электроникой блока управления — автоматически, в движении).