Характеристики c300: Зенитная ракетная система С-300. История создания и технические характеристики — Биографии и справки

- 29.08.2020

Зенитную ракетную систему С-300 приняли на вооружение в 1978 году. На сегодняшний день ЗРС, неоднократно подвергавшаяся модернизации, остается одним из главных российских средств противовоздушной обороны.

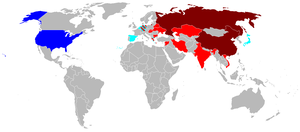

С-300 стоит на вооружении 17 стран, еще несколько заказчиков проявляют к системе интерес, поэтому 40 лет спустя ее производство продолжается.

С-300П

Исходный вариант С-300П был высокоспециализированным и едва ли превосходил систему С-200. Однако широкий простор для модернизации позволил разработать несколько вариантов ЗРС, причем некоторые из них появились относительно недавно. Эволюция системы и универсальность ее конструкции не имеют аналогов.

Изучение истории С-300 дает представление о трансформации потенциала противовоздушной обороны России и ряда ее союзников, пишет Military Watch Magazine.

На сегодняшний день существуют три основных «семейства» С-300 — С-300П, С-300В и С-300Ф.

Первые С-300П не могли похвастать рекордной дальностью, однако они кардинально отличались от других зенитных ракетных систем вертикальным пуском ракет, который позволяет ЗРС атаковать вражеские цели, находясь в лесу или в плотной застройке, что затрудняет ее обнаружение. Позже этой же концепции придерживались создатели других комплексов ПВО, таких как Patriot, KN-06 и HQ-9. Также С-300 отличала возможность атаковать несколько целей одновременно с помощью единой системы управления огнем.

И все же возможности С-300П были ограничены, особенно скромной была дальность системы — до 70 километров. Еще одной проблемой были не лучшие показатели мобильности — время развертывания составляло не менее часа.

Система была способна поражать крылатые ракеты и самолеты. Она заменила ракеты С-25 «земля-воздух», поступившие на вооружение еще в 1955 году.

Преемница С-300П, получившая обозначение С-300ПМ/ПС, поступила на вооружение в 1985 году. Использование более совершенного шасси позволило существенно повысить мобильность комплекса и, как следствие, его живучесть. Новая ракета позволила увеличить дальность зенитной системы и точность попадания.

С-300ПМ и С-400

C-300ПМ1 приняли на вооружение в 1992 году. Система произвела настоящую революцию — впервые в мире она могла одновременно применять ракеты различных типов. В их число вошли ракеты 48Н6Е с дальностью поражения до 195 километров и боеголовкой весом 150 килограммов. Скорость ракеты, превышающая 5,8 Маха, позволяла перехватывать сверхзвуковые ракеты и значительно сокращала возможности уклонения самолетов. Позже появились ракеты 9М96Е1 и 9М96Е2, дальность которых составляет, соответственно, 40 и 120 километров. Использование этих ракет превратило C-300ПМ1 в универсальную систему, способную эффективно поражать цели на короткой и средней дистанции. Несмотря на меньшую боеголовку, вероятность поражения у 9М96Е1 и 9М96Е2 выше, чем у их предшественниц. Этого удалось добиться за счет того, что для маневрирования они используют не аэродинамическое оперение, а газодинамическую систему. Еще одним преимуществом C-300ПМ1 стал новый радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е, который позволяет единовременно обстреливать до 6 целей.

Зенитную ракетную систему C-300ПМ2 приняли на вооружение в 1997 году. Была повышена максимальная дальность обнаружения и поражения целей. Этот был первый вариант С-300, способный бороться с тактическими баллистическими ракетами средней дальности. Кроме того, отдельные подразделения получили возможность работать автономно благодаря самоходной всевысотной РЛС 96Л6Е.

C-300ПМ2 стала важным шагом на пути к разработке ЗРС C-300ПМ3, позже переименованной в С-400. Она стала одним из лучших комплексов ПВО XXI века. «Триумф», поступивший на вооружение в 2007 году, может применять ракеты 40Н6 (дальность — до 400 километров), 48Н6 (до 250 км), 9М96Е2 (до 120 км) и 9М96Е1 (до 40 км). За счет этого С-400 способна самостоятельно обеспечивать эшелонированную противовоздушную оборону. Зарубежные аналоги, такие как Patriot и THAAD, не только имеют меньшую дальность, но и не могут одновременно обстреливать столько же целей.

В российских ЗРС пуск ракеты производится специальным катапультным устройством непосредственно из транспортно-пускового контейнера. Ракета подбрасывается вертикально вверх на высоту 30-50 метров, после чего запускается стартовый двигатель и производится наклон в сторону цели. Эта сложная схема пуска позволяет увеличить максимальную дальность ракет, одновременно снижая минимальную дальность их применения.

Одной из главных особенностей С-400 стало использование ракеты 40Н6, способной поражать цели на расстоянии до 400 километров. Ее головка самонаведения способна находить цель после утраты связи с наземными системами. Эта ракета может изменить баланс сил в ряде регионов мира. К примеру, она позволяет КНР контролировать воздушное пространство Тайваня. Истребители, самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики и воздушные командные пункты очень уязвимы перед 40Н6. Лишним тому доказательством стал отказ США от самолетов Boeing E-8 Joint STARS.

Еще одна отличительная черта С-400 — способность обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки. Мощный радар раннего обнаружения 91Н6Е может «захватывать» их на расстоянии свыше 150 километров. Сочетание дальности, скорости и точности делает «Триумф» главной угрозой для вражеских самолетов и ракет.

С-300Ф «Форт»

Пусковые шахты С300Ф на крейсере «Маршал Устинов». Фото: U. S. Navy / wikipedia.org

С-300Ф «Форт» — наименее известная широкой аудитории система из семейства С-300. Морской вариант ЗРС был разработан для защиты кораблей ВМС СССР от воздушных и ракетных атак. Вдали от советских берегов американский флот мог обеспечить себе превосходство в воздухе, поэтому создание мощной корабельной зенитной ракетной системы имело принципиальное значение для ВМФ СССР. С-300Ф приняли на вооружение в 1984 году. Одним из главных достижений новой системы по сравнению с С-300П стало применение ракет 5В55Р, увеличивших дальность поражения ЗРС до 90 километров.

Обновленный вариант этой системы, получивший обозначение С-300ФМ, поступил на вооружение в 1990 году. Именно эта модификация «Форта» впервые применила ракету 48Н6, унифицированную с сухопутным комплексом С-300ПМ. Эта ракета способна доставить боеголовку массой 150 килограммов к цели, находящейся на расстоянии до 150 километров. С-300ФМ остается на вооружении и сегодня.

Россия планирует значительно расширить состав ВМФ в ближайшие годы. Велика вероятность того, что постройка новых кораблей станет стимулом для создания новой версии С-300Ф с учетом наработок по С-500, С-400 и С-300В4.

С-300В

Пусковая установка 9А83 зенитной ракетной системы С-300В.. Фото: U. S. Navy / wikipedia.org

Последние модификации зенитной ракетной системы С-300В производят до сих пор. Первые С-300В были приняты на вооружение в 1984 году. Как и С-300П, это сухопутная система. Она заметно отличается от своей предшественницы: все элементы системы смонтированы на гусеничном шасси, а не на грузовиках. Также изменена конфигурация пусковых установок. В отличие от С-300П, С-300В изначально проектировали как универсальную платформу, способную поражать как баллистические и крылатые ракеты, так и самолеты. Новая ЗРС значительно превосходит С-300П по дальности поражения — до 100 км. При этом цель может находиться на высоте до 30 тысяч метров. На момент начала эксплуатации С-300В была самой передовой зенитной ракетной системой в мире.

За счет использования гусеничного шасси расширились возможности применения ЗРС в условиях бездорожья, что, в свою очередь, повысило живучесть систем. Главной задачей С-300В считается защита от баллистических ракет, что делает эти системы приоритетной целью для противника. Именно поэтому высокая мобильность для них крайне важна.

В 2012 году на вооружение приняли ЗРС С-300ВМ, значительно превосходящую С-300В. Модернизации подверглись радиолокационные системы, командный пункт и ракеты. Дальность поражения была увеличена до 250 километров. Система, способная обстреливать 24 цели одновременно, атакует с беспрецедентной точностью. С-300ВМ отличается высокой защищенностью от мер радиоэлектронной борьбы, а также простотой в эксплуатации и надежностью, которых удалось добиться благодаря высокой степени автоматизации.

Сообщается, что уже создана новая версия системы, получившая обозначение С-300В4. Она способна применять уже упомянутые гиперзвуковые ракеты 40Н6.

Несмотря на сокращения, ударившие по российской оборонной промышленности после распада СССР, развитие систем ПВО большой дальности не остановилось. Зенитные ракетные системы были признаны эффективным средством сохранения паритета с потенциальными противниками, особенно на фоне сокращения ВВС. И если С-300Ф так и не получила дальнейшего развития из-за сложной ситуации в сфере судостроения, С-300П и С-300В были значительно модернизированы. Они и сейчас остаются одними из самых эффективных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Вскоре начнется эксплуатация С-500 — совершенно новой системы, которая дополнит С-300 и С-400, тем самым повысив защищенность российского воздушного пространства.

Судя по небывалому спросу на российские системы ПВО в мире, их ждет яркое будущее.

Зенитно-ракетная система C-300ПС ( C-300ПМУ )

В состав зенитно-ракетной ситемы С-ЗООПС (С-300ПМУ) входят:

- зенитные управляемые ракеты 5В55Р

- зенитный ракетный комплекс 90Ж6, имеющий в составе:

- командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения (РПН) 30Н6;

- до четырех пусковых комплексов 5П85СД, каждый из которых состоит из одной основной пусковой установки (ПУ) 5П85С и двух дополнительных ПУ 5П85Д,

- автономные радиолокационные средства обнаружения и целеуказания — РЛС

- средства технического обеспечения.

ЗРК 90Ж6 может быть сопряжен с автоматизированными системами управления 83М6Е.

Пусковой комплекс 5П85СД

В состав комплекса 5П85СД входят:

- основная ПУ 5П85С, оснащенная контейнером подготовки и управления стартом ракет Ф3С,

- до двух «дополнительных » ПУ 5П85Д, управляемых через контейнер Ф3С на ПУ 5П85С.

Пусковые установки обоих типов несут по четыре транспортно-пусковых контейнера (ТПК) с ракетами 5В55Р, оснащены системой автономного электропитания 5С18А и смонтированы на шасси большегрузных автомобилей повышенной проходимости МАЗ-543М. Масса ПУ 5П85С — 42150 кг. Габариты пусковой установки: длина — 13.11 м, ширина — 3.15 м, высота — 3.8 м.

ПУ 5П85Д на позиции устанавливаются попарно относительно ПУ 5П85С таким образом, что расстояние между кабинами составляет 2-3 метра (что определяется длиной кабеля подключения ПУ 5П85Д к контейнеру Ф3С), а расстояние между пакетами ТПК — 5-6 метров. Все ПУ 5П85С должны быть ориентированы кабинами на РПН 30Н6 (точно угловое расположение ПУ определяется по реперам на контейнере Ф2С с помощью артиллерийских панорам, установленных на ПУ 5П85С) и располагаются на расстоянии до ста метров от него. Связь пусковых установок 5П85С с ПБУ для управления работой контейнера Ф3С и обеспечения подготовки ракет осуществляется по радиолинии через антенну, расположенную за кабиной водителя ПУ на контейнере Ф3С. На поздних сериях ПУ применяется дискообразная антенна системы связи.

Машины пусковых комплексов при развертывании в боевое положение устанавливаются на гидравлические опоры. При этом ошибки горизонтирования практически полностью компенсируются специальным блоком ПУ.

Командный пункт 5Н63С:

Командный пункт 5Н63С монтируется на шасси Ф20 на базе автомобиля МАЗ-543М и имеет в своем составе:

- РПН 30Н6 — контейнер Ф1С — приемно-передающая кабина с запросчиком

- кабина боевого управления (КБУ) — аппаратный контейнер Ф2К.

В состав шасси Ф20 входят: система электропитания 5С18А с двумя газотурбинными агрегатами питания (ГАП) и генератором отбора мощности (от двигателя автомобиля МАЗ) и телескопическое антенно-мачтовое устройство (АМУ) для связи с вышестоящим командным пунктом и системой автоматического управления.

Высокоавтоматизированный многофункциональный радиолокатор подсвета целей и наведения ракет (РПН) 30Н6, осуществляет прием и отработку целеуказаний от средств управления 83М6Е и придаваемых автономных источников информации, обнаружение (в т.ч. в автономном режиме), отбор целей для первоочередного обстрела, захват и автосопровождение целей, определение их государственной принадлежности, захват, сопровождение и наведение ракет, подсвет обстреливаемых целей для обеспечения работы полуактивных головок самонаведения наводимых ракет. Автоматически осуществляется просмотр приземной кромки, в которой могут появиться низковысотные цели. ЦВК комплекса производит оценку помеховой обстановки и подавление помех как пассивных, так и активных. РПН 30Н6 обеспечивает одновременное наведение до 12 ракет на шесть целей различного типа.

Конструкция шасси Ф20 позволяет вести боевую работу непосредственно «с колес» после установки машины на гидравлические опоры (ошибки горизонтирования обсчитывает специальный вычислительный блок, находящийся в контейнере Ф1С). Кабельное подключение к другим элементам комплекса и источникам электропитания делается при необходимости и при наличии времени.

При удалении расположения дивизиона более чем на 20 км от расположения командного пункта системы в состав дивизиона вводится АМУ ФЛ-95 (ФЛ-95М, ФЛ-95МА) — телескопическая фермерная мачта высотой до 25 метров на базе шасси автомашины ЗИЛ-131Н (АМУ «Сосна») — для осуществления устойчивого обмена информацией о воздушной установке и по ведению боевых действий.

Для расширения возможностей по обнаружению и сопровождению маловысотных целей при развертывании зенитных дивизионов и подразделений радиотехнических войск (РТВ) в лесистой или сильно пересеченной местности в войсках ПВО страны с 60-х годов использовались стационарные вышки для подъема антенных постов СНР, РЛС разведки и целеуказания. Применительно к комплексам С300П различных модификаций для размещения антенного поста РНП была разработана универсальная передвижная вышка 40В6М высотой около 25 метров, буксируемая в транспортном положении тягачем МАЗ-537. Вышка принята на вооружение в конце 70-х — начале 80-х годов. Несколько позже была разработана и принята на вооружение вышка 40В6МД высотой около 39 метров, отличающаяся от вышки 40В6М дополнительной 13-метровой надставкой. Для перевозки дополнительной секции вышки 40В6МД используется автопоезд на базе полуприцепа МАЗ-938. Установка вышки 40В6М и подъем РПН осуществляется за 1 час штатными средствами вышки, для вышки 40В6МД — за 2 часа при использовании штатных средств и дополнительного подъемного крана типа КТ-80 «Январец» или аналогичного ему по грузоподъемности и высоте подъемного груза.

Кран КТ-80 (КС-7571) грузоподъемностью до 80 тонн создан ГСКТБ с использованием шасси подвижных пусковых установок стратегического ракетного комплекса «Пионер» — шестиосного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-547А. Изготовление кранов по производилось ПО «Завод им. Январского восстания» (г. Одесса).

Время развертывания комплекса и перевода из походного положения в боевое определяется временем автоматического проведения контроля функционирования систем комплекса и выхода передатчиков на режим высокого напряжения. Все операции проводятся боевыми расчетами из кабин машин пусковых комплексов и КБУ.

При боевой работе взаимодействие всех участвующих единиц техники осуществляется по каналам телеметрической связи (радиолиния). Кабельное подключение предусмотрено между пусковыми установками 5П85Д и 5П85С (к контейнеру Ф3С) комплексов 5В85СД и между пусковыми 5В85С и контейнерами Ф2К. При наличии времени к соответствующим потребителям подключаются системы внешнего электропитания (СВЭП).

Темп стрельбы — 3.5 секунд, одновременно может быть обстреляно до 6 целей 12 ракетами при наведении на каждую цель до двух ракет. Предусмотрен режим стрельбы по наземным целям.

Зенитная управляемая ракета 5В55Р

ЗУР 5В55Р предназначена для поражения современных и перспективных воздушных целей, включая стратегическую и тактическую авиацию, крылатые ракеты, а также баллистические и тактические ракеты различного базирования и другие воздушные цели. Ракета одноступенчатая, выполнена по нормальной азродинамической схеме. Оснащена высокоэффективным твердотопливным двигателем, состоит из ряда отсеков в которых расположены радиопеленгатор, аппаратурный отсек (бортовая аппаратура выполнена в виде моноблока), осколочно-фугасная боевая часть, твердотопливный ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты (см. фото1, фото2). Старт ракеты — вертикальный, с помощью установленной в ТПК катапульты без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. После выхода ракеты из ТПК воздушные рули-элероны под действием торсионов раскрываются в рабочее положение, запускается двигатель. После запуска двигателя ракета склоняется в требуемом направлении в зависимости от положения цели.

Для обеспечения склонения на ракете установлены газовые рули-элероны, которые выводят ее на необходимый угол наклона траектории в первые секунды после старта, когда скорость ракеты еще мала и воздушные рули-элероны не эффективны. В дальнейшем газовые рули-элероны с помощью пиропатронов отсоединяются от механизма управления рулями-элеронами и для обеспечения управляемого полета используются воздушные рули-элероны.

Высокая маневренность ракеты и осколочно-фугасная боевая часть большой мощности обеспечивают эффективное поражение целей.

Ракета не требует проверок и регулировок в течение всего срока службы — 10лет.

Низковысотный обнаружитель 5Н66М

Для более успешного обнаружения маловысотных целей дивизиону придается устанавливаемый на универсальной передвижной вышке низковысотный обнаружитель (НВО) 5Н66М, разработанный в НПО «Утес» (Москва) под руководством Л. Шульмана и принятый в конце 70-х годов на вооружение Войск ПВО страны.

НВО 5Н66М (см. фото) поставляется в войска в составе:

- антенный пост Ф52М,

- универсальная вышка 40В6М (40В6МД),

- система автономного электроснабжения (САЭС) — дизель-электростанция 5И57 (5И57А)

- выносная аппаратура в контейнере Ф2

- распределительно-преобразовательное устройство (РПУ) 5И58 (или 63Т6А).

Управление работой НВО, определяющим азимут, дальность и скорость цели, осуществляется из контейнера Ф52М или дистанционно из контейнера Ф2К. Точность определения координат: дальность — 250 м, азимут — 20 угловых минут, скорость — 2.4 м/с. Потребляемая мощность — 55 кВт. НВО в транспортном состоянии перевозится двумя автопоездами 5Т58 (седельный тягач КрАЗ-250 и трейлер производства ЧМЗАП).

Технические средства, придаваемые дивизиону С300ПС

При автономном ведении боевых действий в отрыве от командного пункта системы дивизиону придается всевысотный трехкоординатный радиолокатор 36Д6 (или 19Ж6). Антенный пост с поворотным устройством, кабина РЛС монтируется на едином полуприцепе. В комплект станции входит дизель-электрическая станция 5И57. На боевой позиции радиолокатор работает непосредственно с полуприцепа или его антенное и опорно-поворотное устройства могут быть установлены на вышке 40В6М (40В6МД) .

На некотором удалении от центра позиции (местоположения РПН) размещаются буксируемые седельными тягачами ЗиЛ-131 два полуприцепа ОдАЗ-828М с ЗИП-1В (П3 и П4) и кабина ЭД («Эксплуатационная Документация» — полуприцеп ОдАЗ-828М или автомобильКрАЗ-225/КрАЗ-260 с КУНГом).

При ведении боевых действий в составе полка С-300ПС для точного определения координат огневого дивизиона относительно командного пункта системы (КПС) при смене позиции дивизиону придается топопривязчик 1Т12-2М на базе автомашины ГАЗ-66 или УАЗ-3151, который при развертывании на новой позиции, как правило, устанавливается по ходу движения линии с РПН на некотором удалении.

Для управления дивизионом на марше при смене позиции предназначены машина командира дивизиона и командно- штабная машина (УАЗ-3151 или ГАЗ-66), оснащенные комбинированной радиостанцией Р-123М (Р-125П2 в составе радиостанций Р-134, Р-173, Р853В1). Для обеспечения машин электропитанием на позиции подается энергоагрегат АБ-1-П285-ВVI.

Для прикрытия от атакующих вертолетов противника и эффективной борьбы с наземным противником (десантом) дивизиону придается зенитная пулеметная установка «Утес» — крупнокалиберный пулемет НСВ (12.7-мм) на станке 6У6.

При размещении на подготовленной позиции дивизиону придаются системы внешнего электропитания (СВЭП), агрегаты (модули) питания: 94Э6, 98Э6 и 99Э6 в составе ДЭС 5И57Аи РПУ 63Т6А (две кабины РПУ для 99Э6) — для энергообеспечения пусковых комплексов, НВО, РПН и контейнера Ф2К соответственно. Все ДЭС и РПУ системы С-300П монтируются в кузовах-фургонах типа КТ10 на базе шасси прицепа МАЗ-5224В. Масса дизель-электрической станции 13600 кг, распределительно-преобразовательного устройства 63Т6А — 11930 кг.

При размещении дивизиона позиции с возможностью подключения к промышленной электросети используются перевозимые трансформаторные подстанции (ТПС) 82Х6, 83Х6.

Для повышения автономности дивизионы могут придаваться автоцистерна АЦ-5.5 для перевозки дизельного топлива на базе автомобиля КаМАЗ-4310 или топливозаправщик на базе автомобилей «Урал-375», ЗиЛ-131, машина технического обслуживания — МТО-4С, машина-водовоз, как правило на базе автомобилей ЗиЛ-130, ЗиЛ-131 или ГАЗ-66.

При смене боевой позиции машины для буксировки прицепов, перевозки личного состава и имущества прибывают из автослужбы полка.

В некоторых случаях в составе придаваемых дивизионам средств может быть модуль обеспечения боевого дежурства (МОБД), состоящий из четырех самоходных шасси типа МАЗ-543 с блоками: столовая, общежитие, караульное помещение (все на базе шасси МАЗ-543М), энергоблок (на базе шасси МАЗ-543А). Дополнительно вводится ДЭС на прицепе.

Все машины МАЗ-543М дивизиона С-300ПС оснащены приборами ночного видения и радиостанциями для связи на марше.

Для проведения обучения вождению при отработке перезаряжения самоходных ПУ на них устанавливаются габаритно-массовые макеты ТПК (возможна установка варианта ТПК для неприменяемой в комплексе модификации ракет). Для временного хранения ТПК в дивизионах и для складирования запаса ракет в ТПК на складах вооружения используются пакеты 5П32, которые допускают многоярусную их установку в стеллажах. Транспортировка ракет в ТПК, уложенных в пакеты 5П32. осуществляется автопоездами 5Т58-2 или в обычных полувагонах.

Для перезаряжания пусковых установок 5П85 всех модификаций служит заряжающая машина 5Т99 на базе шасси автомоболя КрАЗ-255 или 5Т99М на базе КрАЗ-260, также возможна установка ракет на ПУ с помощью автокрана КС-4561АМ. Кран КС-4561А грузоподъемностью 16 тонн смонтирован на шасси автомобиля КрАЗ-257К1. Подъемный кран, созданный на базе шасси автомобиля КрАЗ-250, имеет индекс КС-4561А-1. В настоящее время автокраны типа КС-4561, разработанные и производившиеся Камышинским крановым заводом сняты с производства. Средства перезарядки ПУ в состав огневых дивизионов не входят. В настоящее время в Войска ПВО поставляются новые заряжающие машины с измененной конструкцией манипулятора.

Много ли у нас систем ПВО? В конце 1960-х годов был накоплен опыт применения ЗРК советского производства в локальных конфликтах. В течение длительного периода времени основными противовоздушными комплексами зенитных ракетных войск ПВО СССР являлись ЗРК семейства С-75. Комплекс, изначально создававшийся для борьбы с высотными разведчиками и дальними бомбардировщиками, оказался достаточно эффективен против ударных самолётов тактической и палубной авиации. Совершенствование С-75 продолжалось до второй половины 1970-х годов. При этом на последних модификациях были существенно расширены зоны обстрела, до 100 метров снижена минимальная высота поражения, увеличились возможности борьбы со скоростными и активно маневрирующими целями, повышена помехозащищённость, введен режим стрельбы по наземным целям. ЗРК С-75 всех модификаций, будучи наиболее многочисленными в зенитно-ракетных войсках, являлись становым хребтом войск ПВО страны до середины 1980-х годов прошлого столетия. Самый совершенный серийный вариант «семьдесятпятки», ЗРК С-75М4 «Волхов», был принят на вооружение в 1978 году, однако эта модификация не получила широкого распространения в связи с появлением зенитной ракетной системы нового поколения — С-300ПТ.

ЗРС С-300ПТ

В ходе крупных локальных вооруженных конфликтов выяснилось, что при всех своих достоинствах ЗРК С-75 обладают рядом существенных минусов. В силу невысокой мобильности в условиях господства в воздухе авиации противника выживаемость достаточно громоздкого комплекса была низкой. Использование зенитных ракет с жидким токсичным топливом и едким окислителем также накладывало массу ограничений и требовало наличия специальной технической позиции, где осуществлялись заправка и обслуживание ЗУР. Кроме того, ЗРК С-75 изначально был одноканальным по цели, что существенно снижало возможности одиночного комплекса при отражении массированного налёта вражеской авиации и облегчало его подавление помехами.

В связи с этим командование войсками ПВО СССР во второй половине 1960-х поставило задачу разработки многоканального зенитного комплекса с высокой огневой производительностью и возможностью обстрела цели с любого направления вне зависимости от положения пусковой установки, с размещением всех элементов на самоходном или буксируемом шасси. Одновременно с работами по созданию нового комплекса для подстраховки разрабатывался очередной вариант «семьдесятпятки» — С-75М5.

В 1978 году на вооружение поступила зенитно-ракетная система С-300ПТ с радиокомандной твердотопливной ракетой 5В55К. Благодаря введению в состав новой ЗРС многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой с цифровым управлением положения луча появилась возможность быстрого просмотра воздушного пространства и одновременного сопровождения нескольких целей.

Буксируемая пусковая установка 5П85-1 в транспортном положении

В ЗРС С-300ПТ пусковые установки с четырьмя зенитными ракетами в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) размешались на буксируемых тягачами прицепах. Зона поражения первого варианта С-300ПТ по дальности составляла 5—47 км, что было даже меньше, чем у ЗРК С-75М3 с ЗУР 5Я23. В составе первой модификации С-300ПТ использовалась ЗУР 5В55К с радиокомандным наведением.

Буксируемая пусковая установка 5П85-1 в боевом положении

Уже на первой серийной модификации С-300ПТ были реализованы технические решения, на десятилетия предопределившие пути совершенствования ЗРС С-300П/С-400 и ставшие эталоном для создаваемых за рубежом систем ПВО. Пуск зенитной ракеты производился вертикально из ТПК, в котором ЗУР могла храниться без проверок в течение 10 лет. Ракета выбрасывалась из трубы на высоту 20 м пороховой катапультой, после чего раскрывались ее управляющие аэродинамические поверхности. Газовые рули по командам автопилота разворачивали ракету на заданный курс, одновременно осуществлялся запуск маршевого твердотопливного двигателя, и ЗУР устремлялась к цели.

В состав зенитного ракетного дивизиона С-300ПТ входили: радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, до четырех пусковых комплексов, каждый из которых состоял из аппаратного контейнера и трех пусковых установок, а также средства технического обеспечения и энергоснабжения. Для обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания дивизиону могла придаваться трёхкоординатная РЛС боевого режима 19Ж6 (СТ-68У) с дальностью обнаружения до 160 км. Антенный пост с поворотным устройством и кабина управления РЛС монтировались на едином полуприцепе.

РЛС 19Ж6 (СТ-68У)

Зенитно-ракетный дивизион С-300ПТ мог работать как самостоятельно, так и в составе зенитной ракетной системы. В этом случае управление осуществлялось с командного пункта «Байкал» при помощи системы телекодовой связи. При автономном ведении боевых действий зенитный ракетный комплекс осуществляет обнаружение целей собственными радиолокационными средствами. С-300ПТ превосходил ЗРК С-75М3 по степени автоматизации, времени реакции и огневой производительности. Он был способен одновременно обстреливать шесть целей, наводя на каждую из них две ракеты.

Однако военных не устраивала относительно небольшая дальность поражения первого варианта С-300ПТ. Для исправления ситуации на вооружение в начале 1980-х была принята ракета 5В55КД, в которой за счёт оптимизация траектории и использования более энергоёмкого топлива дальность пуска была доведена до 75 км. При этом на дальности более 50 км достаточно высокая вероятность поражения обеспечивалась при стрельбе по крупным маломаневренным целям: бомбардировщикам В-52, заправщикам КС-135, разведчикам RC-135 и самолётам ДРЛО Е-3. Это объяснялось тем, что погрешность наведения ракеты росла прямо пропорционально увеличению дальности от станции наведения, и из-за большого расстояния между станцией наведения и целью невозможно достичь должной точности определения координат. Поэтому следующим шагом стало принятие на вооружение в 1981 году ЗУР 5В55Р с радиокомандным наведением с визированием через ракету («командное наведение второго рода»). Суть этого метода наведения заключается в том, что отражённый от цели радиосигнал принимается ракетой, а затем через ретранслятор передаётся станции наведения. Это снимает ограничения по точности наведения на терминальном участке траектории, так как ракета в этот момент находится в непосредственной близости от цели. Благодаря такому методу наведения удается реализовать все лучшее как в командном методе наведения, так и в полуактивном, что обеспечивает высокую эффективность поражения целей при работе в условиях постановки противником активных помех различных типов при обстреле групповых и низколетящих целей. Дальность пуска ракеты 5В55Р находилась в пределах 5—75 км, после появления в 1984 году ЗУР 5В55РМ она возросла до 90 км.

Модернизированный вариант комплекса с доработанной аппаратурой наведения получил обозначение С-300ПТ-1. Во второй половине 1980-х построенные ранее С-300ПТ прошли ремонт и модернизацию с целью улучшения боевых характеристик до уровня С-300ПТ-1А. Эксплуатация модернизированных С-300ПТ в нашей стране продолжалась до 2014 года.

Буксируемая пусковая установка С-300ПТ на позиции в окрестностях Еревана

В 2015 году Россия передала оставшиеся в работоспособном состоянии ЗРС С-300ПТ Армении. Перед этим элементы зенитных систем прошли восстановительный ремонт и «малую» модернизацию, сводившуюся в основном к оснащению современными средствами связи и боевого управления. Также в заводских условиях были проведены мероприятия по продлению ресурса зенитных ракет.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПТ в окрестностях Еревана

Поставка зенитных систем осуществлялась в рамках соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны Кавказского региона ОДКБ. В настоящее время вокруг Еревана несут боевое дежурство четыре дивизиона С-300ПТ.

ЗРС С-300ПС

В 1983 году в войска начала поступать следующая модификация — С-300ПС. Главным отличием от предыдущего варианта стало размещение пусковых установок на самоходном шасси МАЗ-543М. За счёт этого удалось добиться рекордно короткого времени развёртывания – 5 минут. ЗРС С-300ПС стала самой массовой в семействе «трёхсоток» и до сих пор состоит на вооружении ВКС РФ.

В состав дивизиона С-300ПС входит три батареи, каждая из которых состоит из трех самоходных пусковых установок на шасси МАЗ-543М и одной машины 5Н63С, состоящей из совмещенных кабин РПН Ф1С и боевого управления Ф2К на одном шасси МАЗ-543М.

Центральным элементом дивизиона С-300ПС является мобильный командный пункт 5Н63С. Для поиска целей и наведения на них зенитных ракет предназначен радиолокатор подсвета и наведения 30Н6. В составе командного пункта имеются собственные источники энергоснабжения, что делает его автономным и сокращает время перевода в рабочее состояние. Для связи с вышестоящим командным пунктом и приёма сигналов системы автоматического управления имеется телескопическое антенно-мачтовое устройство.

РЛС непрерывного излучения с ФАР обеспечивает обнаружение, принятие внешнего целеуказания, сопровождение целей высокой точностью и наведения на них ракет в условиях интенсивных отраженных сигналов от местных предметов и радиопротиводействия со стороны противника. Радиолокатор подсвета и наведения обеспечивает поиск, обнаружение, автоматическое сопровождение целей и определяет их государственную принадлежность, осуществляет все операции, связанные с подготовкой и ведением стрельбы, а также оценивает результаты стрельбы. РПН 30Н6 обеспечивает одновременное наведение до 12 ракет на 6 целей различного типа. Для лучшей работы по низколетящим целям РПН 30Н6 может монтироваться на универсальной передвижной вышке типа 40В6.

Низковысотный обнаружитель 5Н66М (слева) и радиолокатор подсвета наведения 30Н6 (справа) на вышках 40В6М

Для более успешного обнаружения маловысотных целей в составе радиолокационных средств дивизиона имеется низковысотный обнаружитель 5Н66М, устанавливаемый на универсальной передвижной вышке. При автономном ведении боевых действий в отрыве от командного пункта системы дивизиону придается радиолокатор 36Д6 или 19Ж6. В случае удаления дивизиона от полкового командного пункта более чем на 20 км для осуществления устойчивого обмена информацией о воздушной обстановке и по ведению боевых действий в состав дивизиона вводится антенно-мачтовое устройство «Сосна» на шасси ЗИЛ-131Н высотой до 25 м.

Для перезаряжания пусковых установок 5П85 предназначена заряжающая машина 5Т99 на базе шасси автомобиля КрАЗ-255 или её модернизированный вариант 5Т99М на базе КрАЗ-260. Также возможна установка ракет на СПУ с помощью автокрана КС-4561АМ грузоподъемностью 16 тонн смонтированного на шасси КрАЗ-257К1. Для снабжения электроэнергией предназначены системы внешнего электропитания и дизельные электростанции. При возможности подключения к промышленной электросети используются перевозимые трансформаторные подстанции. Все дизель-генераторы и распределительно-преобразовательные энергоустановки монтируются в кузовах-фургонах типа КТ10.

Обычно в составе зенитно-ракетного полка С-300ПС имелось 3 зенитных дивизиона, однако известны случаи, когда их число было увеличено до пяти. Для руководства действиями ЗРС С-300ПТ-1/ПС использовались средства управления 5Н83С в составе пункта боевого управления 5К56С и радиолокатора обнаружения 5Н64С. Средства боевого управления ЗРС С-300ПС по составу не отличались от средств управления системы С-300ПТ-1, но размещались на самоходных шасси и могли взаимодействовать с автоматизированными системами управления: 5С99М-1 «Сенеж-М», 5Н37 «Байкал», 73Н6 «Байкал-1». Все элементы РЛО 5Н64С используемого в составе ЗРС С-300ПС размещались на автопоезде МАЗ-7410-9988, а для С-300ПТ они буксировались отдельными тягачами.

РЛО 5Н64С

Пункт боевого управления 5К56С в автоматическом режиме обеспечивает решение следующих задач: управление режимами обзора РЛО, сопровождение до 100 целей и определение их государственной принадлежности, выявление наиболее опасных целей и их распределение между дивизионами с выдачей целеуказаний. На боевой расчёт ПБУ также возложена задача взаимодействия зрдн, с соседними и вышестоящими средствами управления в сложной помеховой обстановке.

ПБУ 5К56С

Производство ЗРС С-300ПС велось ударными темпами до начала 1990-х годов. Во второй половине 1980-х руководство МО СССР планировало, что ЗРС С-300ПС и ещё более совершенные С-300ПМ в соотношении 1:1 заменят комплексы первого поколения С-75 и частично С-200. Это позволило бы выйти и без того самой мощной в мире системе ПВО СССР на качественно новый уровень. К сожалению, данным планам не суждено было воплотиться в жизнь. По состоянию на 1991 год зенитными комплексами С-300ПТ/ПС было оснащено около 150 зенитно-ракетных дивизионов. Наибольшая концентрация самых современных на тот момент зенитных систем наблюдалась вокруг Москвы и Ленинграда.

Хотя срок службы самых новых С-300ПС уже намного выше, чем средний возраст офицеров, которые его обслуживают, в наших вооруженных силах эти системы эксплуатируются до сих пор. В настоящее время в ВКС РФ С-300ПС вооружены примерно два десятка зенитных ракетных дивизионов. Хотя все имеющиеся у нас в строю С-300ПС прошли восстановительный ремонт, вопреки широко распространенному мнению особого прироста боевых характеристик по сравнению с базовым вариантом при этом не произошло.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПС на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ в окрестностях села Анастасьевка под Хабаровском

С учётом того, что аппаратная часть этих комплексов построена на устаревшей элементной базе и сильно изношена, а продление сроков эксплуатации ЗУР 5В55Р /5В55РМ завершилось более 10 лет назад, С-300ПС зачастую несут боевое дежурство сокращённым числом пусковых установок и подлежат списанию в ближайшее время.

Часть снятых с вооружения в России ЗРС С-300ПС передана союзникам по ОДКБ. Зенитные ракетные системы этого типа имеются в Армении, Белоруссии и Казахстане. Два комплекса, переданных Армении, в 2010 году прошли капитальный ремонт на российских предприятиях. Четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Белоруссии в 2005 году. В качестве оплаты по бартеру Белоруссия вела встречные поставки большегрузных шасси МЗКТ-79221 для мобильных стратегических ракетных комплексов РС-12М1 «Тополь-М». К 2015 году ввиду износа техники и нехватки кондиционных ЗУР многие белорусские зенитные дивизионы несли боевое дежурство усечённым составом. Вместо положенного по штату количества пусковых установок 5П85С и 5П85Д на позициях белорусских зрдн можно было видеть 4-5 СПУ. В 2016 году стало известно о передаче белорусской стороне ещё четырех дивизионов С-300ПС. Согласно информации, опубликованной в российских СМИ, эти зенитные системы в прошлом несли службу в Подмосковье и на Дальнем Востоке и были безвозмездно переданы Белоруссии после того, как ЗРВ ВКС РФ получили новые ЗРС большой дальности С-400.

Перед отправкой в Республику Беларусь С-300ПС прошли восстановительный ремонт и частичную модернизацию, что позволит продлить срок службы ещё на 10 лет. По информации, озвученной белорусским телевидением, полученные ЗРС С-300ПС размещены на западной границе республики, где до этого четыре дивизиона усечённого состава несли боевое дежурство в окрестностях Гродно и Бреста.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПС на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ в 12 км северней Полоцка

Два дивизиона, полученные из России в 2016 году, развернули на бывшей позиции ЗРК С-200ВМ под Полоцком, ликвидировав таким образом образовавшуюся брешь с северного направления.

Согласно открытым источникам, при разделе советского военного имущества Казахстану достался всего один полностью укомплектованный дивизион С-300ПС. Впрочем, элементы зенитных систем С-300П также имелись на полигонах, где велись испытательные и контрольно-учебные стрельбы. В начале 21 века Казахстан в рамках военно-технического сотрудничества с Россией получал современные на тот момент ЗРС. В 2015 году в Казахстане было развёрнуто 5 зенитных дивизионов С-300ПС. Также на складах имелось какое-то количество техники, нуждающейся в восстановительном ремонте и модернизации. В том же году стало известно, что пять дивизионов С-300ПС, командные комплексы системы и 170 ЗУР 5В55РМ, находившиеся до этого на базах хранения ВКС РФ, безвозмездно переданы Казахстану. В конце декабря 2017 года в пригородном алматинском посёлке Бурундай начал работу сервисный центр по ремонту зенитно-ракетных систем С-300П. Хотя техническим сопровождением систем ПВО обычно занимается завод-изготовитель (применительно к С-300ПС это российский оборонный концерн “Алмаз-Антей”), казахстанской стороне удалось получить такие полномочия. Сервисный центр систем ПВО создан на базе специального конструкторско-технологического бюро “Гранит”. При этом российская сторона предоставила Казахстану пакет технической документации по С-300ПС без права передачи её третьим странам. К данному моменту в сервисном центре СКТБ «Гранит» было восстановлено два полковых комплекта С-300ПС. Заинтересованность в ремонте своих С-300ПТ/ПС на предприятии СКТБ «Гранит» выразила Армения. Казахстанская сторона заявила о готовности в будущем принимать для ремонта российские зенитно-ракетные системы.

ЗРС С-300ПМ/ПМ1/ПМ2

После принятия на вооружение ЗРС С-300ПС велись работы по созданию более совершенного варианта. В 1993 году система С-300ПМ после длительных испытаний была официально принята на вооружение. Повышение боевой эффективности и улучшение эксплуатационных характеристик С-300ПМ удалось получить благодаря увеличению степени автоматизации боевых действий. В новой модификации применены радиолокационные средства с повышенной дальностью действия радаров, использована обновлённая элементная база, новые вычислительные средства с усовершенствованным программным обеспечением, сокращено количество единиц основного оборудования. При создании С-300ПМ разработчики учли пожелания расчётов, несущих длительное боевое дежурство. Улучшилась эргономика рабочих мест, что, в свою очередь, снизило утомляемость операторов.

Важным шагом вперёд в части придания системе противоракетных свойств стала возможность поражения баллистических ракет, летящих со скоростью до 2800 м/с. На момент своего появления ЗРС С-300ПМ была способна с высокой вероятностью перехватывать и уничтожать самые современные боевые самолеты, стратегические крылатые ракеты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты и другие средства воздушного нападения во всем диапазоне их боевого применения, в том числе и при воздействии интенсивных активных и пассивных помех. Боевая работа ЗРС С-300ПМ обеспечивается при взаимодействии их со средствами управления 83М6Е, автоматизированными системами 5С99М-1 «Сенеж-М», 73Н6 «Байкал-1» или автономно.

В состав дивизиона С-300ПМ входит РПН 30Н6Е1, до 12 СПУ 5П85СЕ (обычно 8 пусковых установок) или буксируемых 5П85ТЕ с четырьмя ЗУР 48Н6 на каждой, а также средства транспортировки, технической эксплуатации и хранения ракет. Возможности РПН 30Н6Е1 позволяют обстреливать до шести целей с наведением на каждую цель до двух ракет. РЛО 64Н6Е обеспечивает контроль воздушной обстановки в радиусе 300 км. Без предварительной подготовки позиции основные средства дивизиона могут быть развернуты за 5 минут.

Низковысотный обнаружитель 76Н6

Для обнаружения маловысотных целей дивизион может оснащаться НВО 76Н6, имеющей высокую степень защищенности от сигналов, отраженных с земной поверхности.

РЛО 64Н6Е

Основным отличием С-300ПМ от прежних “трехсоток” является новая ракета 48Н6. Дальность поражения аэродинамических целей – до 150 км, баллистических целей – до 40 км. При этом минимальная высота поражения воздушных целей была снижена с 25 до 10 м. Вероятность поражения в простой помеховой обстановке в зависимости от типа цели составляет 0,8-0,97. Сообщается, что в составе ЗРС С-300ПМ могут использоваться новые ракеты 9М96Е1 и 9М96Е2. Эти ЗУР значительно меньше по размеру, чем 48Н6, и несут меньшие по массе боеголовки, отличаются более высокой манёвренностью. 9М96Е1 имеет радиус поражения до 40 км, 9М96Е2 – до 120 км. Однако неизвестно, есть ли такие ракеты в войсках.

В связи с финансовыми ограничениями большая часть С-300ПМ, поставленных МО РФ, была выполнена в буксируемом варианте. Поставки ЗРС С-300ПМ для Вооруженных сил России длились недолго и были завершены в 1994 году. После чего предприятие-производитель «Научно-производственное объединение «Алмаз» переключилось на строительство экспортной модификации С-300ПМУ-1. Согласно официальным данным, опубликованным МО РФ, к 2014 году все имеющиеся в войсках ЗРС С-300ПМ в ходе капитальных ремонтов модернизированы до уровня С-300ПМ1.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМ в Ленинградской области

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, наши вооруженные силы получили до 5 полковых комплектов ЗРС С-300ПМ. На первом этапе дивизионы оснащённые новой техникой размещались вокруг Москвы. Впоследствии два зрдн были развёрнуты в Ленинградской области.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМ в окрестностях Североморска

В период с 2012 по 2014 год после насыщения частей 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечивающей ПВО и ПРО Москвы и области новыми ЗРС С-400, часть зенитных систем, модернизированных до уровня С-300ПМ1, была передислоцирована в Архангельскую и Мурманскую области. Там они на стационарных позициях заменили выработавшие свой ресурс ЗРС С-300ПТ, которые прикрывали места базирования атомных подводных лодок и верфи в Северодвинске.

Ещё до окончания модернизации имеющихся ЗРС С 300ПМ до уровня С-300ПМ1 военные выдвинули требования дальнейшего повышения боевых характеристик имеющихся в войсках зенитных ракетных систем. В основном это было связано с совершенствованием средств воздушного нападения потенциальных «партнёров». Официальное принятие на вооружение ЗРС С-300ПМ2 состоялось в 1997 году, но в строевых подразделениях войск ПВО зенитных систем данного типа не было до ноября 2012 года.

ЗРС С-300ПМ2 имеет много общего с экспортной модификацией С-300ПМУ-2, поставки которой велись в Китай, Азербайджан и Иран. В С-300ПМ2 применены новые радары, средства связи, боевого управления и отображения информации, а также современная вычислительная техника. Наряду с ЗУР 48Н6 возможно применение новых ракет 48Н6Е2 с дальностью стрельбы от 3 до 200 км. Согласно информации, опубликованной на международных выставках вооружения, это позволяет бороться не только с баллистическими ракетами малой дальности, но и с баллистическими ракетами средней дальности. Система способна осуществлять пуск ЗУР с темпом три ракеты в секунду (с разных СПУ), обеспечивая защиту от массированного налета средств воздушного нападения противника. Возможен одновременный обстрел 36 целей с наведением на них 72 ракет. Вероятность поражения аэродинамических целей одной ЗУР при отсутствии организованных помех – 0,8-0,95, баллистических целей – 0,8-0,97.

Самоходная пусковая установка 5П85СЕ2 и радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2 (на заднем плане) зенитной ракетной системы С-300ПМ2 в экспозиции Парка «Патриот»

В ЗРС С-300ПМ2 используется система управления 83М6Е2, состоящая из командного пункта 54К6Е2 и радиолокатора обнаружения 64Н6Е2 с двусторонней ФАР. Радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2 обеспечивает поиск, обнаружение, автоматическое сопровождение целей, осуществляет все операции, связанные с подготовкой и ведением стрельбы зенитными ракетами, а также оценивает результаты стрельбы. Как и на более ранних вариантах, имеется возможность размещения РПН на специальной передвижной вышке 40В6М, что улучшает возможности по обнаружению, сопровождению и обстрелу целей летящих на малой высоте.

Всевысотный обнаружитель 96Л6Е

Трёхкоординатный всевысотный обнаружитель 96Л6Е предназначен для обнаружения, определения государственной принадлежности, распознавания типов целей, завязки и сопровождения трасс, выдачи целеуказаний и информации обо всех обнаруженных воздушных объектах потребителям по радиоканалу и кабельной линии связи. Дальность обнаружения 300 км, темп обновления информации в нижней зоне – 6 с. Количество сопровождаемых целей – до 100. Радиолокатор 96Л6Е с полноповоротной по азимуту многолучевой ФАР способен автоматически выдавать на РПН 30Н6Е2 и КП 83М6Е2 информацию о воздушной обстановке по самолетам и крылатым ракетам, летящим с любого направления. Использование дополнительных радиолокационных средств (низковысотного обнаружителя 76Н6 и трёхкоординатной радиолокационной станции боевого режима 36Д6) обеспечивает одновременный просмотр воздушного пространства несколькими радарами. Это гарантирует обнаружение любых воздушных целей, включая крылатые ракеты на предельно малых высотах, летящие с любых направлений с огибанием рельефа местности в условиях интенсивных отражений от местных предметов и противодействия со стороны противника.

Гарантийный срок службы ЗРС С-300ПМ2 после модернизации дополнительно продлён на 5 лет. По информации, опубликованной в российских СМИ, первый полковой комплект (КП и 3 зрдн), размещённый в Центральном промышленном районе, достиг необходимого уровня боеготовности в декабре 2015 года. В июне 2017 года в окрестностях Ачинска в Красноярском крае заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный полк, оснащённый ЗРС С-300ПМ2. С момента поступления в войска ЗРС С 300ПМ2 зарекомендовала себя с лучшей стороны. Это связано не только с хорошими эксплуатационными, но и с высокими боевыми характеристиками, которые были подтверждены в ходе учебно-контрольных стрельб на полигоне.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300ПМ2 в окрестностях Ачинска

8 октября 2018 года ТАСС сообщило, что Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ2 в составе восьми пусковых установок в каждом зрдн (полковой комплект). Вместе с пусковыми установками в САР доставлено более 100 зенитных управляемых ракет. Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400, она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи. Однако за прошедшее с момента поставки время ЗРС С-300ПМ2 в Сирии, несмотря на регулярные израильские авиаудары, себя никак не проявила.

Продолжение следует…

Много ли у нас систем ПВО? В конце 1950-х после принятия на вооружение Войск противовоздушной обороны СССР возимого ЗРК С-75 его также предполагалось использовать в подразделениях ПВО Сухопутных войск. Однако достаточно длительное время развёртывания и свёртывания, невысокая мобильность комплекса, для транспортировки многочисленных элементов которого использовались колёсные тягачи, использование ракет, заправляемых жидким топливом и едким окислителем, делали невозможным сопровождение им войск на марше. В итоге основным средством ПВО фронтового и армейского звена стал ЗРК «Круг», принятый на вооружение в 1965 году. Все элементы зенитной ракетной батареи этого комплекса размещались на гусеничном шасси и были способны двигаться в одних походных порядках с танками. По дальности и высоте поражения воздушных целей ЗРК «Круг» сравним с последними модификациями ЗРК С-75. Но, в отличие от С-75, в комплексах войсковой ПВО семейства «Круг» использовались радиокомандные ЗУР с прямоточно-воздушным двигателем, работавшим на керосине. ЗРК последней модификации «Круг-М1» серийно выпускался до 1983 года и эксплуатировался нашими вооруженными силами до 2006 года. Комплексы этого типа стояли на вооружении зенитных ракетных бригад армейского и фронтового подчинения. Но уже в начале 1980-х годов ЗРК «Круг» стал не в полной мере соответствовать требованиям помехозащищённости. Кроме того, военные желали получить универсальный многоканальный войсковой комплекс, который, помимо борьбы с воздушными целями, мог бы обеспечить защиту мест сосредоточения войск, штабов и других важных объектов от ударов тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Выполнение этих задач было решено возложить на зенитную ракетную систему С-300В, разработка которой началась в конце 1960-х годов.

При создании ЗРС С-300 предполагалось, что в новой многоканальной зенитной ракетной системе средней дальности, разрабатываемой для Сухопутных войск, Войск ПВО страны и ВМФ, будет использоваться унифицированная ракета и общие радиолокационные средства. Во второй половине 1960-х разработчики считали реальным использовать одинаковые ЗУР и РЛС для поражения аэродинамических и баллистических целей, разместив их на колесной и гусеничной базе, а также на кораблях. Однако вскоре выяснилось, что специфика применения комплексов в различных условиях требует индивидуального подхода. Зенитные ракетные подразделения ПВО СССР опирались на развитую радиолокационную сеть и системы автоматизированного управления. Традиционно сложилось, что зенитные дивизионы защищали стратегически важные объекты, неся боевое дежурство на стационарных, хорошо подготовленных в инженерном отношении позициях. Комплексы ПВО Сухопутных войск зачастую работали в отрыве от радиотехнических подразделений, и поэтому в их состав вводились собственные средства обнаружения, целеуказания и управления. В ходе проектирования морского комплекса требовалось учитывать особые условия: качку, солёные брызги и необходимость совмещения с другими корабельными системами. В итоге разработку ЗРС С-300П, С-300В и С-300Ф поручили различным организациям. Частично унифицировать удалось только радиолокаторы обнаружения систем С-300П и С-300В, а также ЗУР, используемые в ЗРС С-300П и С-300Ф.

ЗРС С-300В

Войсковая зенитная ракетная система С-300В задумывалась как универсальное средство противоракетной и противовоздушной обороны. Она должна была обеспечить защиту от баллистических ракет MGM-52 Lance, MGM-31A Pershing IA, аэробаллистических ракет воздушного базирования SRAM, крылатых ракет, дальних бомбардировщиков, самолётов тактической и палубной авиации, боевых вертолётов — при их массированном применении в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. В связи с необходимостью поражения аэродинамических и баллистических целей для ЗРС С-300В пришлось создавать два новых типа зенитных ракет и для обеспечения требуемого уровня подвижности в условиях прифронтового бездорожья размещать все основные элементы системы на гусеничном шасси. Все боевые средства ЗРС С-300В используют унифицированную гусеничную базу, заимствованную у 203-мм САУ 2С7 «Пион». При этом с учётом специфики размещения элементов ЗРС моторно-трансмиссионного отделение было перенесено в кормовую часть машины. Одной заправки топливом хватало на марш протяженностью до 250 км со скоростью до 50 км/ч и ведение боевой работы в течение двух часов. Все боевые машины С-300В были оборудованы собственными источниками энергоснабжения и средствами телекодовой связи.

ЗРС С-300В1

В связи с высокой сложностью работы велись в два этапа. В 1983 году на вооружение была принята ЗРС С-300В1, предназначенная для уничтожения аэродинамических целей и тактических баллистических ракет типа MGM-52 Lance. Первоначально в состав системы входили: радиолокационная станция кругового обзора 9С15 «Обзор-3», мобильный командный пункт 9С457, многоканальная станция наведения ракет 9С32, самоходная пусковая установка 9А83 и самоходная пускозаряжающая установка 9А85.

Трёхкоординатная РЛС 9С15 «Обзор-3», работающая в сантиметровом частотном диапазоне, обеспечивала обнаружение самолётов на дальности до 240 км. Баллистические ракеты «Ланс» могли быть обнаружены на дальности 115 км.

РЛС 9С15 «Обзор-3»

Антенный пост и все аппаратные средства станции размещены на гусеничном шасси «Объект 832». На гусеничной машине массой 47 т устанавливался дизельный двигатель мощностью 840 л.с. Экипаж 4 человека.

Управление действиями зенитных ракетных дивизионов осуществлялось с командного пункта 9С457. При этом на мобильный КП по линиям связи поступала радиолокационная информация со станций обнаружения воздушных и баллистических целей и станции наведения ракет. Благодаря высокой степени автоматизации боевой работы операторы могли обрабатывать до 200 воздушных целей, производить сопровождение до 70 целей, принимать информацию от вышестоящего командного пункта и станции наведения ракет 9С32, определять тип цели, а также выбирать наиболее опасные. Каждые 3 секунды могло быть выдано целеуказание по 24 целям. Время от получения отметок целей до выдачи указания во время работы с РЛС 9С15 — 17 секунд. В режиме противоракетной обороны среднее время обработки информации составляет 3 секунды, а рубеж выдачи целеуказания — от 80 до 90 км.

Командный пункт 9С457

Все средства командного пункта 9С457 установлены на гусеничном шасси «Объект 834. Масса мобильного командного пункта 9С457 в боевом положении составляет 39 т. Экипаж – 7 человек.

Многоканальная станция наведения ракет 9С32 построена с использованием трёхкоординатной когерентно-импульсной РЛС, работающей в сантиметровом частотном диапазоне. Использование фазированной антенной решётки позволяет осуществлять электронное сканирование луча. Управление лучом производится специальной ЭВМ. Станция может вести поиск целей в заданном секторе как автономно, так и в режиме целеуказания и одновременно управлять пусковыми и пускозаряжающими установками. По поступившему целеуказанию станция наведения осуществляет поиск, обнаружение и захват на автосопровождение назначенных для обстрела целей. Захват может осуществляться автоматически или вручную. Обеспечивается одновременный обстрел 6 целей, при наведении на каждую 2 ракет.

Многоканальная станция наведения ракет 9С32

Все средства многоканальной станции наведения ракет 9С32 установлены на специальное гусеничное шасси «Объект 833». Масса в боевом положении 44 т. Экипаж – 6 человек.

На самоходной пусковой установке 9А83 размещены четыре зенитных управляемых ракеты 9М83 в транспортно-пусковых контейнерах и средствами подготовки к запуску, станция подсветки цели, средства телекодовой связи, оборудование топопривязки и навигации и газотурбинный двигатель для автономного электроснабжения.

Самоходная пусковая установка 9А83 в транспортном положении

Подготовка ракет к запуску осуществляется после получения команды от многоканальной станции наведения ракет 9С32. Установка способна запустить две из четырёх ракет с интервалом 1,5-2 секунды. Во время работы 9А83 происходит постоянный обмен информацией с 9С32, производится анализ целеуказания и отображение положения цели в зоне поражения. После запуска зенитных ракет пусковая установка выдаёт на станцию наведения 9С32 информацию о количестве ЗУР, стартовавших с нее или с сопряженной с нею пускозаряжающей установки. Осуществляется включение антенной и передающей систем станции подсвета цели на излучение в режиме передачи команд радиокоррекции полета ЗУР, а также ее переключение на излучение в режиме подсвета цели.

Самоходная пусковая установка 9А83 в боевом положении

Все элементы пусковой установки 9А83 установлены на специальное гусеничное шасси «Объект 830». Масса в боевом положении – 47,5 т, экипаж – 3 человека.

Заряжание пусковой установки осуществляется с помощью пускозаряжающей установки 9А85. При предварительном кабельном сопряжении время переключения аппаратуры ПУ с собственного боекомплекта ЗУР на боекомплект пускозаряжающей установки не превышает 15 секунд.

Пускозаряжающая установка 9А85 в транспортном положении

На гусеничном шасси «Объект 835» ПЗУ 9А85 размещены не только транспортно пусковые контейнеры с зенитными ракетами и гидравлические приводы переводящие их в вертикальное положение, но и подъёмный кран грузоподъёмностью 6350 кг. Это позволяет производить заряжание СПУ 9А83 или самозаряжание с грунта и с транспортных средств. Полный цикл заряжания 9А83 — не менее 50 минут.

В отличие от остальных элементов ЗРС С-300В, для обеспечения электропитания ПЗУ 9А85 используется дизельный агрегат вместо газотурбинного. Масса в боевом положении – 47 т, экипаж – 3 человека.

Первоначально в составе ЗРС С-300В1 применялась только ЗУР 9М83, предназначенная для поражения самолетов в условиях интенсивного радиопротиводействия, крылатых ракет и баллистических ракет типа MGM-52 Lance.

ЗУР 9М83 рядом с транспортно-пусковым контейнером

9М83 представляет собой твердотопливную двухступенчатую ракету, выполненную по аэродинамической схеме «несущий конус» с газодинамическими органами управления первой ступени. На хвостовом отсеке маршевой ступени размещены четыре аэродинамических руля и четыре стабилизатора. Поражение цели обеспечивается осколочной боевой частью направленного действия, весящей 150 кг. Ракеты эксплуатируются в транспортно-пусковых контейнерах не менее 10 лет без проверок и обслуживания.

Пуск ракеты производится при вертикальном положении ТПК с помощью порохового аккумулятора давления. После выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера включаются импульсные двигатели, ориентирующие ЗУР в сторону цели, после чего запускается первая разгонная ступень. Время работы первой ступени составляет от 4,2 до 6,4 секунд. При пусках в дальнюю зону по аэродинамическим целям запуск двигателя маршевой ступени производится с задержкой до 20 секунд по отношению к моменту окончания работы двигателя стартовой ступени. Маршевый двигатель работает от 11,1 до 17,2 секунд. Управление ракетой осуществляется посредством отклонения четырех аэродинамических рулей. ЗУР наводится на цель системой командно-инерциального управления по методу пропорциональной навигации с переходом на самонаведение примерно за 10 секунд до подлета к цели. Наведение на цель может осуществляться в двух режимах. Первый — инерциальное управление с последующим самонаведением. В этом режиме на бортовое оборудование ракеты по радиоканалу поступает информация о положении цели. При сближении с целью происходит её захват с помощью аппаратуры самонаведения. Второй режим — командно-инерциальный метод управления с последующим наведением. В таком режиме ракета сопровождается с помощью станции наведения. При достижении необходимой дистанции до цели ракета захватывает цель аппаратурой самонаведения и в непосредственной близости разворачивается для максимального эффекта направленной боевой части. Подрыв боевой части осуществляется по команде радиовзрывателя при появлении в приёмнике отражённого сигнала от цели. При промахе производится самоликвидация.

Длина ракеты – 7898 мм, максимальный диаметр – 915 мм, масса – 2290 кг. Масса ЗУР с ТПК — 2980 кг. Скорость полёта – 1200 м/с. Максимальная перегрузка – 20 G. Дальняя граница зоны поражения составляет 72 км, ближняя – 6 км. Досягаемость по высоте – 25 км, минимальная высота – 25 м. Дальность захвата ГСН цели с ЭПР 0,1м² — 30 км. Вероятность поражения БР типа MGM-52 Lance составляла 0,5-0,65, цели типа «истребитель» — 0,7-0,9.

Для середины 1980-х годов ЗРС С-300В1 обладала выдающимися характеристиками. По дальности поражения аэродинамических целей ракета 9М83 была сравнима с ЗУР 5В55Р, использовавшейся в составе ЗРС С-300ПТ-1/ПС. При этом армейская ЗРС С-300В1 обладала возможностью борьбы с тактическими ракетами. Однако не обеспечивалась приемлемая вероятность борьбы с баллистическими ракетами, имевшими дальность пуска более 150 км, и надёжное поражение авиационных аэробаллистических ракет SRAM. Для уничтожения таких сложных целей была создана ЗУР 9М82, доводка которой продолжалась до 1986 года. Ракета 9М82 внешне похожа на ЗУР 9М83 и имеет такую же компоновку и методы наведения, но при этом являлась более крупной и тяжелой. Ракета 9М82 предназначалась в основном для борьбы с отделившимися головными частями баллистических ракет типа MGM-31A Pershing IA, аэробаллистическими ракетами воздушного базирования SRAM и самолётами-постановщиками помех.

Сравнительные размеры и компоновка ракет 9М82 и 9М83

Масса снаряженной ракеты 9М82 – 4685 кг. Диаметр – 1215 мм, длина – 9918 мм. Скорость полёта ракеты – 1800 м/с. Зона поражения по дальности – до 100 км. Минимальная дальность стрельбы – 13 км. Досягаемость по высоте – 30 км. Минимальная высота – 1 км. Вероятность поражения головной части ракеты MGM-31A Pershing IA одной ЗУР 9М82 – 0,4-0,6, ракеты SRAM – 0,5-0,7.

Для применения ЗУР 9М82 были созданы собственные радиолокационные средства, самоходные пусковые установки и пускозаряжающие машины. Таким образом, разработчики фактически создали два максимально унифицированных комплекса, предназначенные для поражения ТР с малой дальностью стрельбы (15–80 км) и аэродинамических целей на дальности до 72 км, а также ОТР с большой дальностью стрельбы (50–700 км), сверхзвуковых малогабаритных КР и крупных высотных постановщиков помех на дальности до 100 км.

В полном составе ЗРС С-300В была принята на вооружение в 1988 году. В зенитный ракетный дивизион, помимо уже упомянутых средств, вошли: РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь», пусковая установка 9А82 и пускозаряжающая установка 9А84.

Самоходная пусковая установка 9А82 в боевом положении

Основным отличием самоходной пусковой установки 9А82 и пускозаряжающей установки 9А84 от СПУ 9А83 и 9А85 является использование более крупных и тяжелых ракет. Это потребовало применения более мощных средств погрузки и заряжания и привело к сокращению числа ЗУР на одной машине до двух единиц.

Основное отличие СПУ «тяжелых» ракет заключается в конструкции устройства, переводящего контейнеры в стартовое положение, и в механической части станции подсвета цели. Масса, габариты и характеристики подвижности машин с двумя ракетами 9М82 соответствуют машинам с четырьмя ракетами.

Пускозаряжающая установка 9А84 на марше

Радиолокационная станция программного обзора 9С19М2 «Имбирь» работает в сантиметровом частотном диапазоне, обладает большим энергетическим потенциалом и высокой пропускной способностью. Электронное сканирование луча в двух плоскостях позволяет в процессе обзора быстро обеспечивать анализ секторов целеуказания с КП 9C457 системы с высоким темпом (1-2 с) обращения к обнаруженным отметкам для взятия на сопровождение высокоскоростных целей. Схема автоматической компенсации скорости ветра (сноса дипольных отражателей) в сочетании с быстродействующим электронным сканированием позволяет обеспечивать неуязвимость от воздействия пассивных помех. Высокий энергетический потенциал и цифровая обработка принятых сигналов обеспечивает хорошую защищенность от активных шумовых помех.

РЛС программного обзора 9С19М2 «Имбирь»

В режиме обнаружения баллистических ракет «Першинг» зона обзора составляет ±45° по азимуту и 26° — 75° по углу места. При этом угол наклона нормали к поверхности ФАР относительно горизонта составляет 35°. Время обзора указанного сектора поиска с учетом сопровождения двух трасс целей — 13-14 секунд. Максимальное количество сопровождаемых трасс — 16. Обеспечивается обзор на дальности 75-175 км. Ежесекундно координаты и параметры движения цели передаются на КП системы. Для обнаружения высокоскоростных крылатых ракет в диапазоне дальностей 20-175 км используется режим просмотра пространства ±30° по азимуту, 9-50° по углу места. Параметры движения целей передаются на КП по телекодовой линии связи два раза в секунду. При работе по высотным воздушным целям и постановщикам помех направление обзора задается по телекодовой линии связи с КП системы или оператором станции и составляет ±30° по азимуту, 0-50° по углу места, при угле наклона нормали ФАР к горизонту 15°. РЛС 9С19М2 способна обнаружить высокоскоростные цели с малой отражающей поверхностью в условиях сильных помех, когда работа других радиолокаторов невозможна. Аппаратура станции размещена на гусеничном шасси «Объект 832». Масса РЛС ПО в боевом положении составляет 44 т. Расчет — 4 человека.

После принятия на вооружение в 1988 году ЗРС С-300В зенитный ракетный дивизион в окончательном виде состоял из КП 9С457, РЛС 9С15М, РЛС ПО 9С19М2 и трёх-четырёх зенитных ракетных батарей, в каждую из которых входили одна многоканальная станция наведения ракет 9С32, две ПУ 9А82, одна пускозаряжающая установка 9А84, четыре ПУ 9А83 и две пускозаряжающие установки 9А85. Помимо основных боевых машин, станций наведения и радиолокаторов, в дивизионе также имеются средства энергоснабжения, технического обеспечения и обслуживания на шасси грузовых автомобилей.

Дивизион может одновременно обстрелять 24 цели, с наведением на каждую двух ракет и обеспечивает круговую оборону по аэродинамическим целям. Имеется возможность сосредоточения усилий всех зенитных батарей при отражении массированного удара воздушного противника. В режиме ПРО+ПВО дивизион способен отразить удар 2–3 баллистических ракет, из них 1–2 одновременно, последующих — с интервалом 1–2 мин. Каждый зрдн С-300В способен прикрыть от ударов баллистическими ракетами площадь до 500 км².

Два-три дивизиона организационно сводились в зенитную ракетную бригаду, которой также придавались дополнительные радиолокационные средства обнаружения воздушных целей (РЛС 1Л13 «Небо-СВ»), и пункт обработки радиолокационной информации. Управление действиями дивизионов осуществлялось с КП зрбр при помощи АСУ «Поляна-Д4».

В ходе ведения боевых действий зрбр развертывается в боевой порядок в позиционном районе. Боевой порядок строится с учетом особенностей оперативного расположения войск и вероятных направлений ударов воздушного противника. Как правило, дивизионы располагаются в две линии. В отдельных случаях, например, при ожидаемых действиях воздушного противника на широком фронте — в одну линию.

Зенитная ракетная бригада С-300В в обороне должна обеспечить прикрытие главных сил армии и фронта, на предполагаемом или выявленном направлении главного удара противника. В наступлении зенитные ракетные дивизионы должны следовать за танковыми и мотострелковыми дивизиями и обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону штабов и мест сосредоточения войск. В мирное время зрдн С-300В поочерёдно несли боевое дежурство вблизи пунктов постоянной дислокации, обеспечивая ПВО и ПРО стратегически важных объектов.

Как уже говорилось, ЗРС С-300В в окончательном виде была принята на вооружение в 1988 году, то есть намного позже, чем ЗРС С-300ПТ/ПС. Развал Советского Союза и начавшиеся «экономические реформы», приведшие к сокращению оборонного бюджета, самым негативным образом сказались на количестве построенных С-300В, число зрдн, которых поступило в войска, примерно в 10 раз меньше, чем С-300ПС. Производство ЗРС С-300В и ЗУР 9М82 и 9М83 было завершено в начале 1990-х. По этой причине во фронтовом и армейском звене так и не удалось заменить в пропорции 1:1 устаревшие ЗРК «Круг». На момент развала СССР бригады, вооруженные ЗРС С-300В1/В, имелись не во всех военных округах, и комплексом армейского подчинения стал ЗРК «Бук-М1», имевший ограниченные противоракетные возможности.

Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРС С-300В в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске

Так, в подмосковный Наро-Фоминск после вывода из Западной группы войск была передислоцирована одна 202-я зенитная ракетная бригада, в настоящее время она находится в составе Западного военного округа.

Возможно, читателям будет интересно сравнить зенитную ракетную систему С-300В, создававшуюся для войсковой ПВО, и С-300ПС, ставшую в 1990-е годы основой зенитно-ракетных войск ПВО страны. ЗРС С-300В начала поступать в войска на 5 лет позже, чем ЗРС С-300ПС. К тому моменту в боекомплекте С-300ПС уже имелась ЗУР 5В55РМ с дальностью стрельбы 90 км. В то же время тяжелая ракета 9М82 могла поражать маломаневренные постановщики помех на дальности до 100 км, а основная ракета 9М83 из арсенала С-300В, предназначенная для борьбы с воздушными целями, имела зону поражения 72 км. ЗУР 5В55Р и 5В55РМ стоили дешевле, но они не обладали противоракетными возможностями. В силу использования гусеничного шасси и гораздо более сложных радиолокационных средств ЗРС С-300В по сравнению с С-300ПС была намного дороже. Зенитный ракетный дивизион С-300В мог одновременно обстрелять 24 цели и наводить на каждую две ракеты. Дивизион С-300ПС одновременно обстреливал 12 целей с наведением на каждую двух ракет. Однако преимущество С-300В во многом было формальным, в зрдн С-300ПС обычно имелось 32 готовых к применению ЗУР, а в зрдн С-300В – 24 ракеты 9М83, предназначенные для противодействия аэродинамическим целям и 6 тяжелых ракет 9М82 для перехвата баллистических ракет и аэробаллистических крылатых ракет. Таким образом, зрдн С-300ПС при существенно меньшей стоимости нового комплекса лучше подходила для борьбы с воздушным противником. Зенитная ракетная система С-300П была лучше приспособлена к несению длительного боевого дежурства на подготовленных в инженерном отношении позициях.

Кроме того, зрдн С-300В, обладая хорошей огневой производительностью, требовал больше средств на эксплуатацию и обслуживание. Достаточно сложной является процедура перезарядки самоходных пусковых установок и пускозаряжающих машин, использующих ракеты 9М82.

Отсутствие достаточного финансирования, прекращение производства зенитных ракет и исчерпание запаса запасных частей привело к снижению уровня боеготовности имеющихся в войсках ЗРС С-300В. Обычным делом стало несение боевого дежурства сокращённым числом ЗУР на самоходных пусковых установках.

В период «сердюковщины» система ПВО Сухопутных войск была ещё больше ослаблена. В связи с деградацией системы противовоздушной обороны страны было принято «мудрое» решение — часть зенитных ракетных бригад, оснащённых С-300В и «Бук-М1», передать в ВКС РФ, где на их базе сформировали зенитные ракетные полки. Кроме того, один 1545-й зенитный ракетный полк 44-й дивизии ПВО до 2016 года находился в подчинении командования Балтийского флота.

Для ликвидации прорех, образовавшихся в нашей системе ПВО, ЗРС С-300В наряду с С-300ПС/ПМ и С-400 до недавнего времени несли постоянное боевое дежурство, обеспечивая противовоздушную оборону стратегически важных объектов, административных и оборонно-промышленных центров. Так, на Дальнем Востоке город Биробиджан до весны 2018 года прикрывал 1724-й зрп, в котором имелось два зрдн С-300В.

Зенитные ракетные системы С-300В имеются на российских военных базах за рубежом. Защиту 102-й российской военной базы в Армении от средств воздушного нападения и ударов тактическими ракетами обеспечивает 988-й зенитно-ракетный полк, в составе которого имеется два дивизиона. Согласно последней информации, до перевооружения на модернизированную ЗРС С-300В4 дивизионы в окрестностях Гюмри несли боевое дежурство усечённым составом.

В 2016 году стало известно, что дивизион С-300В, доставленный в Сирию, развёрнут в окрестностях порта Тартус, где осуществляется разгрузка российских транспортных судов, доставляющих грузы оборонного назначения. Сообщалось, что станции обнаружения противовоздушного комплекса неоднократно обнаруживали и сопровождали американские боевые самолёты.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРС С-300В на Сахалине

Иногда ЗРС С-300В выступал в качестве временного решения при обеспечении ПВО стационарных объектов. Так, в конце 2013 года в 5 км к юго-востоку от Южно-Сахалинска был развёрнут дивизион С-300В. Однако в августе 2018 года на этой позиции его заменил дивизион С-300ПС с приданными дополнительными радиолокационными средствами. В настоящее время комплексы С-300В, построенные около 30 лет, назад уже выработали свой ресурс и выводятся из эксплуатации.

ЗРС С-300ВМ и С-300В4

Несмотря на прекращение серийного строительства С-300В, головной разработчик концерн «Антей» продолжил совершенствование универсальной зенитной ракетной системы. В начале 2000-х иностранным покупателям была предложена экспортная версия С-300ВМ «Антей-2500» — результат глубокой модернизации ЗРС С-300В. Эта система получила возможность эффективно противодействовать как баллистическим ракетам с дальностью пуска до 2500 км, так и всем видами аэродинамических и аэробаллистических целей. В С-300ВМ использованы новые ЗУР 9М83М с дальностью поражения аэродинамических целей до 200 км, способные маневрировать с перегрузкой до 30 G и 9М82М — для перехвата на встречных курсах баллистических целей, летящих со скоростью до 4500 м/с. Максимальная дальность стрельбы по БР – 40 км. При этом на одну цель можно наводить до 4 ракет.

Модернизация радиолокационных станций позволила существенному увеличить энергетический потенциал. Внедрение более совершенных вычислительных средств и программного обеспечения позволило существенно сократить время реакции комплекса и повысить скорость обработки информации. Новые средства топопривязки и навигации увеличили точность определения координат элементов ЗРС, что совместно с использованием цифровой аппаратуры связи улучшило управляемость боевой работой. Эти и другие усовершенствования позволили вдвое по сравнению с С-300В увеличить максимальную дальность стрельбы системы при перехвате баллистических ракет, а эффективность борьбы с аэродинамическими целями возросла более чем в 1,5 раза.

В 2013 году была завершена поставка двух дивизионов С-300ВМ в Венесуэлу. В 2016 году три дивизиона приобрёл Египет. Однако ряд источников отмечает, что ЗРС С-300ВМ имеет меньший боекомплект, чем базовая модификация С-300В.

Зенитная ракетная система С-300ВМ «Антей-2500», в отличие от С-300В, по финансовым соображениям не получила отдельные тяжелую пусковую и легкую пускозаряжающую установки. В результате в системе С-300ВМ на пусковых установках размещаются легкие ЗУР, а тяжелые противоракеты только на пускозаряжающих.

Помимо экспортного варианта С-300ВМ «Антей-2500», за годы, прошедшие с момента прекращения производства ЗРС С-300В, были созданы модификации: С-300ВМ1, С-300ВМ2, С-300ВМД, отличающиеся радиолокационным оборудованием, аппаратурой управления, связи и зенитными ракетами. Однако ни один из этих вариантов так и не стал серийным. Наработки, полученные в процессе создания данных модификаций, реализованы в серийной системе С-300В4, полигонные испытания которой начались в 2011 году, а принятие на вооружение Сухопутных ПВО состоялось в 2014 году.

Достоверной информации об этой системе немного. С достаточно высокой долей уверенности можно утверждать, что благодаря использованию более мощных радиолокаторов и внедрению новых ракет с увеличенной стартовой массой дальность пуска по высотным аэродинамическим целям превысила 350 км. Высота перехвата доведена до 40 км.

Обновленная версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростью до 4500 м/с. Согласно информации, опубликованной в СМИ, боевая эффективность ЗРС С-300В4 увеличилась в 2—2,3 раза. Повышение разведывательных и огневых возможностей, помехозащищенность достигнуты за счет внедрения новых технологий и элементной базы, повышения уровня автоматизации управления процессами боевой работы, внедрения передовых технологий и алгоритмов в процессы обработки радиолокационной и командной информации.

В состав зенитной ракетной батареи С-300В4 входят: МСНР 9С32М1, до шести ПУ 9А83М2 с четырьмя «лёгкими» ЗУР 9М83М на каждой, до шести ПЗУ 9А84–2 с двумя «тяжёлыми» ЗУР 9М82МД на каждой. В системе С-300В4 «лёгкие» ЗУР 9М83М размещаются только на пусковых установках 9А83М2, а «тяжёлые» ЗУР 9М82МД — только на пускозаряжающих установках 9А84–2. Пусковая установка 9А83М2 является универсальной, способной формировать полётные задания и управлять в полёте как «лёгкой», так и «тяжёлой» ракетами.

В 2014 году началась модернизация имевшихся в войсках ЗРС С-300В до уровня С-300В4. Для того чтобы полностью не оголять противовоздушную оборону войск и стратегически важных объектов дивизионы, из состава зенитных ракетных бригад и полков направлялись на предприятия концерна ПВО «Алмаз-Антей»» поочерёдно. В ходе работ, помимо замены электронных блоков, осуществляется восстановительный ремонт гусеничных машин, выпуск которых давно прекращён.